알아두면 쓸데있는 신비한 노 메이크업

있는 그대로의 나를 드러내는 것이 좋은 이유

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

MAKEUP REVOLUTION

있는 그대로의 나를 드러내는 메이크업은 이제 트렌드가 아닌 하나의 스타일로 자리 잡았다. 노 메이크업 메이크업 그 히스토리에 대하여.

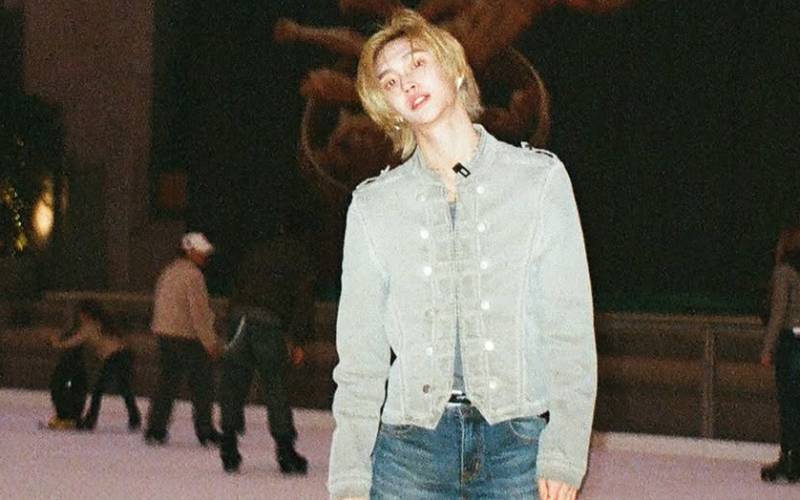

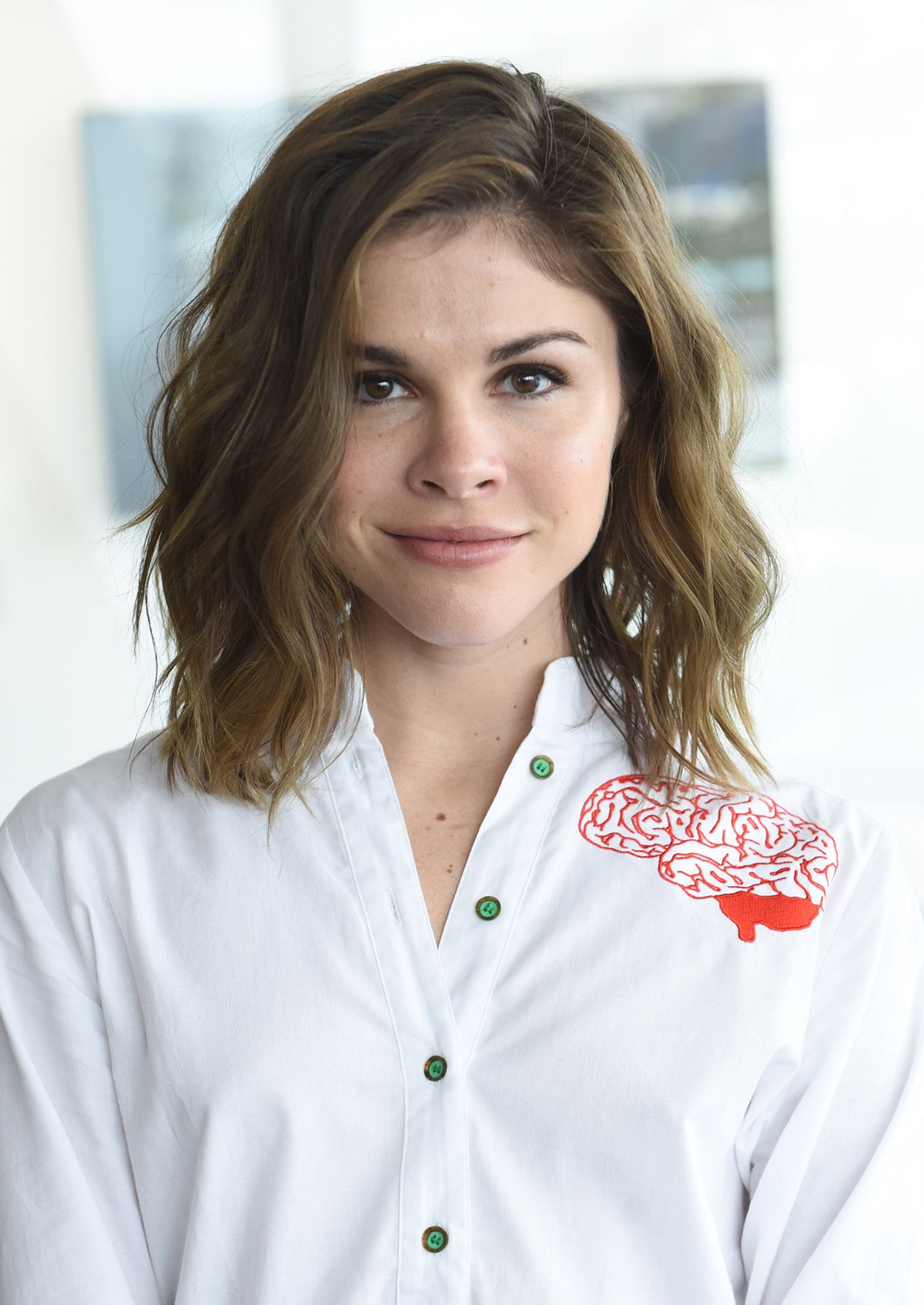

2014년 가을, 뉴욕 맨해튼 소호와 차이나타운이 맞닿은 거리. 오래된 벽돌 건물에 마련된 임시 사무실에서 글로시에(Glossier) 창립자 에밀리 와이스(Emily Weiss)는 12명의 직원을 한자리에 모았다. 그는 하늘색 배경 앞에서 촬영한 모델들의 사진을 벽에 걸고 가장 마음에 드는 사진을 고르라고 요청했다. 당시 글로시에는 정체를 예측하게 하는 티저 사진과 귀여운 스티커, 훗날 ‘밀레니얼 핑크’라 불리게 되는 파스텔 톤 이미지로 가득한 의문의 계정에 불과했다. 뷰티 블로그 ‘Into the Gloss’로 이미 유명세를 얻은 와이스가 무엇을 준비 중인지 정확히 아는 사람은 없었지만, 많은 사람들이 그의 다음 행보에 주목하고 있었다. 와이스는 당시 상황을 이렇게 회상한다. “사진 속 모델들의 얼굴에선 그 어떤 메이크업도 보이지 않았어요. 그저 그들 자신이 ‘존재’하고 있었죠.” 실제로 모델들은 무심한 듯 아름다웠고 화장기 없는 생기 있는 피부가 돋보였다. 물론 촬영 당시 그들은 피부톤을 자연스럽게 정돈해주는 글로시에 ‘퍼펙팅 스킨 틴트’를 비롯한 여러 메이크업 제품을 사용한 상태였다. 하지만 겉으로 보기에는 전혀 티가 나지 않았다.

와이스가 벽에 걸었던 이 사진은 현대 뷰티 산업의 흐름을 바꾼 글로시에를 탄생시키는 데 결정적인 역할을 했다. 글로시에는 뷰티 업계뿐만 아니라 소비자 직판(D2C, 중간 유통 과정 없이 브랜드가 공식 홈페이지나 매장을 통해 소비자에게 상품을 판매하는 것) 마케팅 분야에서도 가장 많은 모방을 이끌었다. 또한 아름다움에 대해 새로운 방식으로 이야기하며 하나의 라이프스타일을 만들었다. 글로시에는 젊은 세대와 뷰티의 관계를 재정의했고 수십 년간 이어져온 ‘노 메이크업 메이크업(화장을 하지 않은 듯한 자연스러움을 강조하는 미학)’의 개념을 현대적으로 창조했다. 당시 뷰티 시장은 하이라이터로 윤곽을 강조하는 스트로빙, 파우더로 모공과 주름을 커버하는 베이킹, 과한 오버 라인과 매트 립, 극적인 각도의 눈썹, 그리고 카다시안 패밀리가 남긴 컨투어링이 지배하고 있었다. 그런 가운데 내추럴을 내세운 글로시에의 룩은 신선하게 다가왔고 그 자체로 돋보였다. 사실 이런 흐름은 메이크업 아티스트 바비 브라운(Bobbi Brown)이 1980년대 후반부터 시도해온 작업의 진화이다. 브라운은 “저는 가장 좋은 조명 아래서 자연스럽게 빛나는 얼굴을 보며, 그 아름다움을 메이크업으로 어떻게 재현할 수 있을지 고민했어요”라고 당시를 회상한다. 그리고 몇 년 뒤, 프랑스 출신 메이크업 아티스트 로라 메르시에(Laura Mercier)가 ‘틴티드 모이스처라이저’라는 새로운 베이스 카테고리를 선보였고, 파운데이션을 선호하지 않는 사람들의 환영을 받았다. 노 메이크업 메이크업은 단순히 백화점 뷰티 카운터에서만 인기를 끈 것은 아니었다. 미국의 톱 메이크업 아티스트 빅토리아 잭슨(Victoria Jackson)은 TV 방송을 통해 노 메이크업 메이크업 철학을 널리 알리고 있었다. 그는 자연스럽고 건강한 피부 표현을 강조하며, 1990년대 TV 홈쇼핑에서 자신의 브랜드인 ‘빅토리아 잭슨 코스메틱스(Victoria Jackson Cosmetics)’를 성공적으로 판매했다.

최근 몇 년 사이, 미국에서는 다시 ‘자연스러운 광채’와 ‘피부 본연의 건강’을 강조하는 메이크업 브랜드가 떠오르고 있다. 건강한 윤기를 내세우는 웨스트만 아틀리에(Westman Atelier), 노 메이크업 스타일을 지향하는 사이에(Saie), 흑인 여성의 피부톤과 자연스러운 아름다움을 강조하는 아미 콜레(Ami Cole), 메이크업 미니멀리즘을 도입한 메리트(Merit), 덜어냄의 미학을 대표하는 존스 로드(Jones Road)…. 이들은 모두 ‘덜수록 아름답다’는 철학을 공유한다. 노 메이크업 메이크업이라는 개념은 경제 불황, SNS 플랫폼의 부상, 바뀌는 트렌드 속에서도 몇십 년에 걸쳐 꾸준히 명맥을 이어온 것이다. 특히 코로나19 이후 폭발적으로 증가한 스킨케어에 대한 관심이 가벼운 제형의 베이스, 촉촉한 하이라이터, 티 나지 않을 정도로 자연스러운 립과 치크 등의 관심으로 이어졌다.

노 메이크업 메이크업은 단순히 ‘화장을 하지 않은 것처럼 보이는 메이크업’이 아니다. 결점을 가리기보다 본연의 자연스러움을 받아들이는 태도다. 아름다움에 대한 새로운 시각을 제시한 글로시에의 등장 이후 노 메이크업 메이크업은 반짝이다 금방 사라지는 유행이 아닌, ‘있는 그대로의 나’를 수용하고 선택할 수 있는 하나의 스타일로 자리 잡았다.

노 메이크업 메이크업의 기원을 찾자면 1970년대로 거슬러 오른다. 내추럴 메이크업이 거의 주목받지 못하던 시절, 크리니크(Clinique)는 피부톤과 자연스럽게 어우러지는 파운데이션을 선보이며 새로운 흐름을 만들었다. 당시 아이섀도는 파랑이나 보라, 립스틱은 빨강이나 푸크시아 혹은 시머한 핑크가 주를 이뤘고 베이스 제품은 그저 목과 비슷한 컬러를 고르는 것에 만족해야 했다. 에스티 로더 그룹의 부회장이자 최고 브랜드 책임자(CBO)인 제인 허츠마크 허디스(Jane Hertzmark Hudis)는 이렇게 말한다. “크리니크의 메이크업 제품은 스킨케어 라인과 동일한 철학으로 개발되었기 때문에 피부에 끼치는 해를 최소화합니다. 오히려 바를수록 피부를 개선하는 데 도움을 주죠.” 당시 에스티 로더 그룹이 보유한 브랜드는 에스티 로더(Estée Lauder), 크리니크, 향수 브랜드 아라미스 단 3개였다. 바비 브라운이 합류하기까지는 몇 년이 더 걸렸지만 자연스러움을 중요시하는 그의 메이크업 철학은 크리니크가 제시한 관점을 한 단계 더 끌어올렸다. 1980년대, 브라운은 보다 정확한 색상 매칭을 위해 연극용으로 출시된 노랑, 주황, 빨강 물감을 사서 기존 파운데이션에 섞어 컬러를 제조하곤 했다. 그리고 1992년 피부톤과 자연스럽게 어우러지는 10가지 색상의 파운데이션 스틱을 출시했다. 밝은 톤부터 어두운 톤까지 폭넓게 커버할 수 있도록 설계된 이 제품은 사람들의 니즈를 정확히 짚어냈고, 큰 반향을 일으켰다. 그 결과 1995년, 에스티 로더 그룹은 브랜드 바비 브라운을 약 7천450만 달러(약 1천60억원)에 인수한다. 앞서 말했듯 로라 메르시에도 1996년 브랜드를 론칭한 지 1년 만에 ‘틴티드 모이스처라이저’를 선보이며 메이크업을 보다 친근하게 만들었다. 이 제품은 노 메이크업 메이크업을 상징하는 대표 아이템이 되었고, 지금까지도 미국 시장 내 프레스티지 틴티드 모이스처라이저 부문에서 판매 2위를 유지하고 있다. 잭슨은 10년간 이어온 홈쇼핑 방송 활동을 마무리하고 2002년 ‘노 메이크업 메이크업’이라는 문구를 상표로 등록했다. 그리고 2024년, 이 이름으로 두 번째 브랜드를 론칭했다. 잭슨은 “메이크업한 것처럼 보이지 않는 얼굴이 유행이라고 하지만, 사실 이 스타일은 늘 존재해왔어요. 언제나 ‘멋져 보이면서 자기 자신답게 보이고 싶은’ 여성들이 있었으니까요”라고 전한다.

하지만 밀레니얼과 Z세대로 구성된 오늘날의 뷰티 소비자들은 대부분 바비 브라운이 전성기를 누릴 당시 너무 어리거나 아예 태어나지 않았다. 늦은 밤, 홈쇼핑을 통해 립스틱을 사는 일에도 거의 관심이 없다. 그들에게 익숙한 브랜드는 1990년대 메이크업 아티스트들의 사랑을 받으며 급부상한 맥(Mac)과 나스(Nars), 그리고 핑크색을 거부하며 블랙 네일과 다크 립을 대중화한 어반디케이(Urban Decay)였다. 이런 그들에게 글로시에의 등장은 또 다른 특별함이었다. 글로시에는 노 메이크업 메이크업이 하나의 스타일로 자리 잡게 했으며, 이전 세대의 철학을 현대적으로 재해석하고, 디지털 환경에 익숙한 젊은 층을 겨냥했다. 실제 크기의 제품 모형을 매장에 설치하고 핑크 점프수트를 입은 직원을 전면에 내세우는 방식으로 소비자와 소통했다. 또한 인스타그램을 전략적으로 활용하며 브랜드를 알리는 데 그치지 않고, 이를 통해 커뮤니티를 구축했다. 지금처럼 브랜드나 메이크업 아티스트의 인스타그램 활동이 활발하지 않았기 때문에 더 눈에 띄었다. 글로시에가 내세운 ‘있는 그대로의 나, 하지만 더 나은 모습’이라는 메시지는 인스타그램의 성격과 완벽하게 맞아떨어졌다. 사용자가 자신의 ‘진짜 삶’을 공유하면서도 부러움을 살 만한 이미지를 추구하던 것과 정확히 맞물렸기 때문이다.

사실 글로시에가 등장했을 무렵, 또 다른 트렌드가 뷰티 업계를 지배하고 있었다. 바로 유튜브 메이크업 튜토리얼이다. 후다 뷰티(Huda Beauty), 카일리 코스메틱스(Kylie Cosmetics), 아나스타샤 베벌리힐스(Anastasia Beverly Hills)와 같은 브랜드는 컨투어링, 정교한 아이 메이크업, 아이라이너 테크닉, 눈썹 보정 등에 대한 노하우로 사람들을 끌어모았다. 이들은 고발색 제품으로 완벽하게 세팅된 룩을 제안하며, 온라인상에서 뷰티 트렌드를 주도했다. 메이크업 아티스트 마리오 데디바노빅(Mario Dedivanovic)과 킴 카다시안(Kim Kardashian)은 2010년대 컨투어링 붐의 중심에 있었다. 와이스는 자신이 맞서고자 했던 것이 바로 이런 뷰티 환경이었다고 말한다. “‘지금 이 순간의 자유’와 ‘있는 그대로의 나를 받아들이는 것’을 대중화하기 위해 열정을 쏟았어요.” 글로시에의 핵심은 기존의 ‘비포 앤 애프터’ 중심의 뷰티를 거부하는 데 있었다. 글로시에는 와이스가 자신에게 던진 “‘본연의 나’와 ‘완성된 얼굴’ 사이, 그 중간 지점은 무엇인가?”에 대한 대답이었다.

글로시에의 성공 이후, 수많은 브랜드에서 유사한 철학을 내세운 제품을 쏟아냈다. 글로시에 출신의 디아라 은디아예-음바예(Diarrha N’Diaye-Mbaye)는 2021년 유색인종을 위한 메이크업 브랜드 ‘아미 콜레’를 론칭했다. 은디아예-음바예는 어린 시절을 떠올리며, 노 메이크업 메이크업을 자연스럽게 받아들이기 어려운 환경에서 자랐다고 회고한다. 그는 인생 대부분과 커리어 초반을 외모를 꾸미는 데 할애했고, 풀 메이크업을 하지 않으면 외출하지 않았다. 그러나 글로시에에서 일하면서 생각이 바뀌기 시작했다고 말한다. “이제는 페이스 오일 하나만 발라도 괜찮다고 느껴요. 특히 늘 콤플렉스였던 눈썹조차 있는 그대로 받아들일 수 있게 됐죠. 그런 변화가 제 자존감을 얼마나 높였는지 정말 놀라웠어요. 작은 결점이나 단점을 감추기보다 자연스럽게 드러내는 것이 괜찮아졌어요. ‘이게 나야. 있는 그대로 받아줘’라는 생각을 할 수 있게 된 거죠.” 은디아예-음바예는 자신의 브랜드가 가진 차별성에 대해 이렇게 말한다. “저는 제품을 만들 때 항상 어두운 피부톤을 기준으로 삼아요. 이 메이크업 방식엔 기존과는 다른, 특별한 무언가가 있다고 느꼈죠.” 그 결과, 론칭 1년 만에 270개 이상의 세포라 매장에 입점하며 빠르게 성공했다.

영국 왕실 역사상 최초의 혼혈 유색인종 신부였던 메건 마클(Meghan Markle, 현재 서식스 공작부인)과 해리 왕자의 결혼식은 지난 10년간 뷰티 시점에서 가장 상징적인 순간이다. 모든 면에서 기존의 왕실 관례를 깨뜨렸기 때문이다. 자연스럽게 전 세계의 이목이 쏠렸고, 신부의 스타일에 대한 기대치는 어느 때보다 높았다. 하지만 메건은 모든 것을 자신만의 방식으로 풀어냈다. 메이크업도 예외는 아니었다. 완벽하게 세팅된 전형적인 웨딩 메이크업 대신 자연스러운 피부 표현을 택했다. 은은하게 빛나는 피부 위로 주근깨가 그대로 드러났고, 그 모습은 전통적인 뷰티에 도전장을 던졌다. 온라인에서는 찬사와 비난이 엇갈렸지만, 메이크업을 담당했던 다니엘 마틴(Daniel Martin)은 이 순간을 ‘문화적 분기점(cultural fork in the road)’이라고 표현했다. “그 순간, 사람들은 깨달았을 거예요. 겉으로 보이는 메이크업보다 중요한 것은 한 사람의 본질이라는 것을.”

앞서 언급했듯, 코로나19 팬데믹은 노 메이크업 메이크업의 철학을 더욱 확고히 자리 잡게 만들었다. 봉쇄, 격리, 사회적 거리두기 속에서 메이크업 제품 판매는 급감했고, 사람들은 셀프 홈케어와 스킨케어에 몰두하기 시작했다. 화장품 성분과 효능에 대한 관심도 급격히 높아졌다. 이런 변화는 스킨케어와 메이크업의 경계를 허무는 흐름, 포뮬러의 진화와 맞물려 스킨케어 성분을 메이크업 제품에 적극적으로 도입하는 ‘메이크업의 스키니피케이션(Skinification of Makeup)’이라는 트렌드를 탄생시켰다. 이에 따라 RMS 뷰티(RMS Beauty)와 일리아(Ilia)와 같이 피부를 보호하고 활력을 더하는 브랜드들이 빠르게 성장하고 신생 브랜드가 증가했다. 대표적으로 랑콤과 레브론의 아티스틱 디렉터 출신 구찌 웨스트만(Gucci Westman)이 2018년, 스킨 퍼스트를 내세우며 설립한 웨스트만 아틀리에가 있다. 초기 대표작인 ‘바이탈 스킨 파운데이션 스틱’은 윤기 나는 자연스러운 피부 표현으로 사랑받으며 지금까지도 브랜드를 대표하는 아이템으로 꼽힌다. 그는 이 개념을 확장해 세럼 타입의 ‘바이탈 스킨케어 컴플렉션 드롭’과 스킨케어 기능을 강화한 ‘바이탈 스킨케어 컨실러’를 선보였다. 웨스트만 아틀리에의 제품은 ‘진짜 피부’를 강조하면서도, 메이크업을 했음에도 피부 본연이 드러나는 듯한 절묘한 균형을 구현하는 브랜드로 자리매김했다. 바비 브라운 역시 2020년에 새로운 메이크업 브랜드인 존스 로드를 론칭하며 변화를 시도했다. 얼굴 어디든 발라 은은한 광채와 색감을 더할 수 있는 ‘미라클 밤’은 브랜드 시그너처이자 베스트셀러가 되었다. 최근 출시한 ‘저스트 이너프 틴티드 모이스처라이저’ 역시 커버력과 광채를 모두 갖췄지만 마치 아무것도 바르지 않은 듯한 피부 표현이 가능하다고 설명한다. 2022년에는 헤일리 비버(Hailey Bieber)가 자신의 스킨케어 브랜드 로드(Rhode)를 론칭했다. 소셜미디어에서의 압도적인 영향력, ‘글레이즈드 도넛 스킨(Glazed Donut Skin)’에 대한 상징성, 제품의 우수한 품질 덕에 로드는 단숨에 주목받는 브랜드로 부상했다. 이후 로드는 펩타이드, 락틱 애시드 등 기존에 스킨케어 제품에 주로 사용되던 성분을 담은 메이크업 제품으로 라인을 확장하고 있다.

이처럼 새롭게 떠오른 브랜드들은 더 가볍고 산뜻한 제형, 기존 스킨케어 제품에 색을 더한 하이브리드 아이템, 다용도로 활용 가능한 멀티 제품 등을 앞세워 사람들에게 다가갔다. 이들의 공통점은 ‘더 건강한 성분’을 강조하며 스킨케어 효과까지 겸비한 제품을 제안한다는 점이다.

와이스는 글로시에를 론칭할 당시, 노 메이크업 메이크업이라는 개념을 염두에 두지 않았다고 말한다. “우리는 ‘노 메이크업 메이크업’이라는 표현을 사용한 적이 없어요. 그렇게 우리를 정의한 적도 없고요. 우리가 추구했던 건 더 높은 차원의 가치, 미션, 정신 그리고 목적이었어요. 결론적으로 정말 아름다운 무언가가 가능해졌죠. 바로 ‘선택할 수 있는 자유’ 말이에요.”

Credit

- 글/ Rachel Strugatz

- 번역/ 채원식

- 사진/ Getty Images, Shutterstock,© Daniel Martin

- 어시스턴트/ 박진경

- 디자인/ 이예슬

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

2025 겨울 패션 트렌드

#겨울, #윈터, #코트, #자켓, #목도리, #퍼, #스타일링, #홀리데이

이 기사도 흥미로우실 거예요!