작가 홍영인이 아마추어 작곡가가 될 때

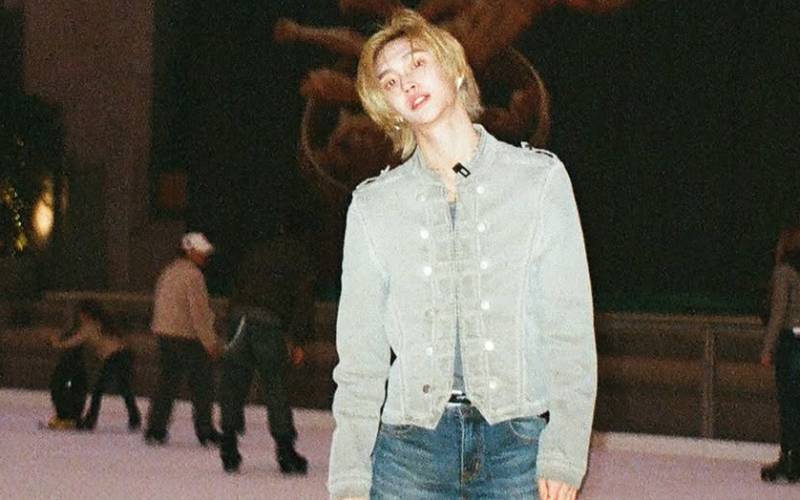

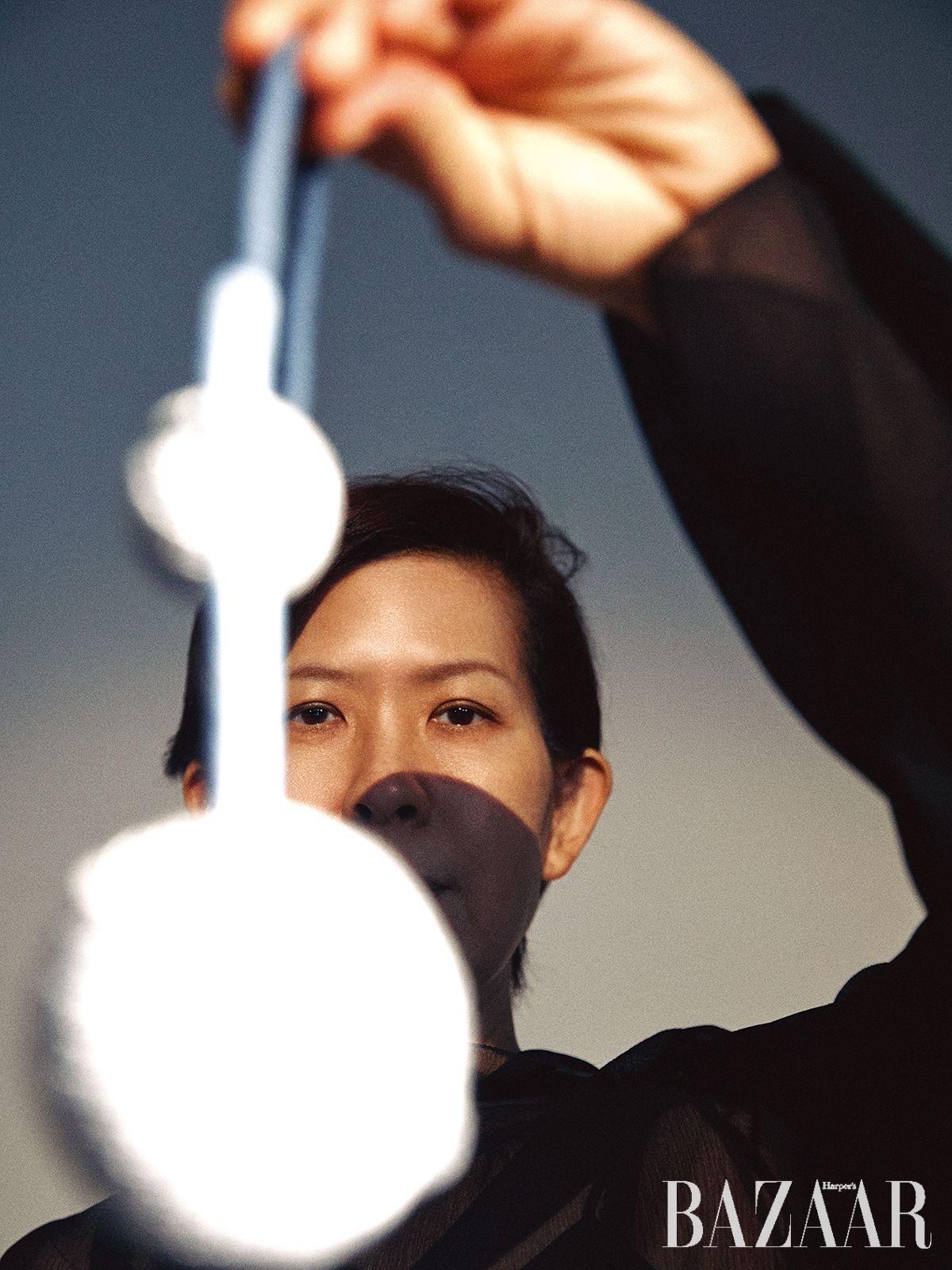

태피스트리, 퍼포먼스, 사운드, 드로잉. 매체를 넘나드는 예술가 홍영인의 새 전시와 예술 세계에 관한 인터뷰.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

BECOMING A COMPOSER

홍영인(Hong Young In)이 아마추어 작곡가가 되어 소리를 시각화한 실험을 펼친다. 위계를 허문 시도들은 소리가 된다. 그러모아진 소리는 음악이 된다.

홍영인 개인전 «서투른 작곡가» 전시 전경.

아트선재센터에서 열린 «홍영인: 다섯 극과 모놀로그» 이후 올해 한국에서 두 번째 개인전을 열게 됐어요. 막 설치를 마친 PKM갤러리에서의 개인전 «서투른 작곡가»는 제목에서 알 수 있듯 소리가 전면에 드러납니다. 재작년 그룹전 «누구의 이야기» 당시 현대음악의 그래픽 스코어라는 개념을 작품과 접목하기도 했죠. 왜 다시 음악이어야 했나요?

“사물을 통해 작곡을 한다.” 이번 전시는 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요. 저의 예술은 조각적인 언어를 쓰는데, 어느 순간 음악이 지닌 추상적인 힘이나 언어가 해결할 수 없는 것을 즉각적으로 전달하는 점이 제가 바라는 방향과 맞닿아 있다는 생각을 해왔어요. 어린 시절 미술뿐만 아니라 피아노를 오래 배웠고, 어떤 시기엔 피아니스트로 살고 싶다고 결심한 적도 있었죠. 그때 제 안에서 소리로 사고하는 법을 터득했던 것 같아요. 가장 영향받은 작가를 떠올렸을 때, 미술가보다는 존 케이지를 무척 좋아했고 아방가르드 음악가들의 글을 읽으며 자라왔고요. 전통적 요소를 완전히 배제한 채 음악에 관한 근원적 질문을 던지는 방식에 깊이 영향받았던 것 같아요.

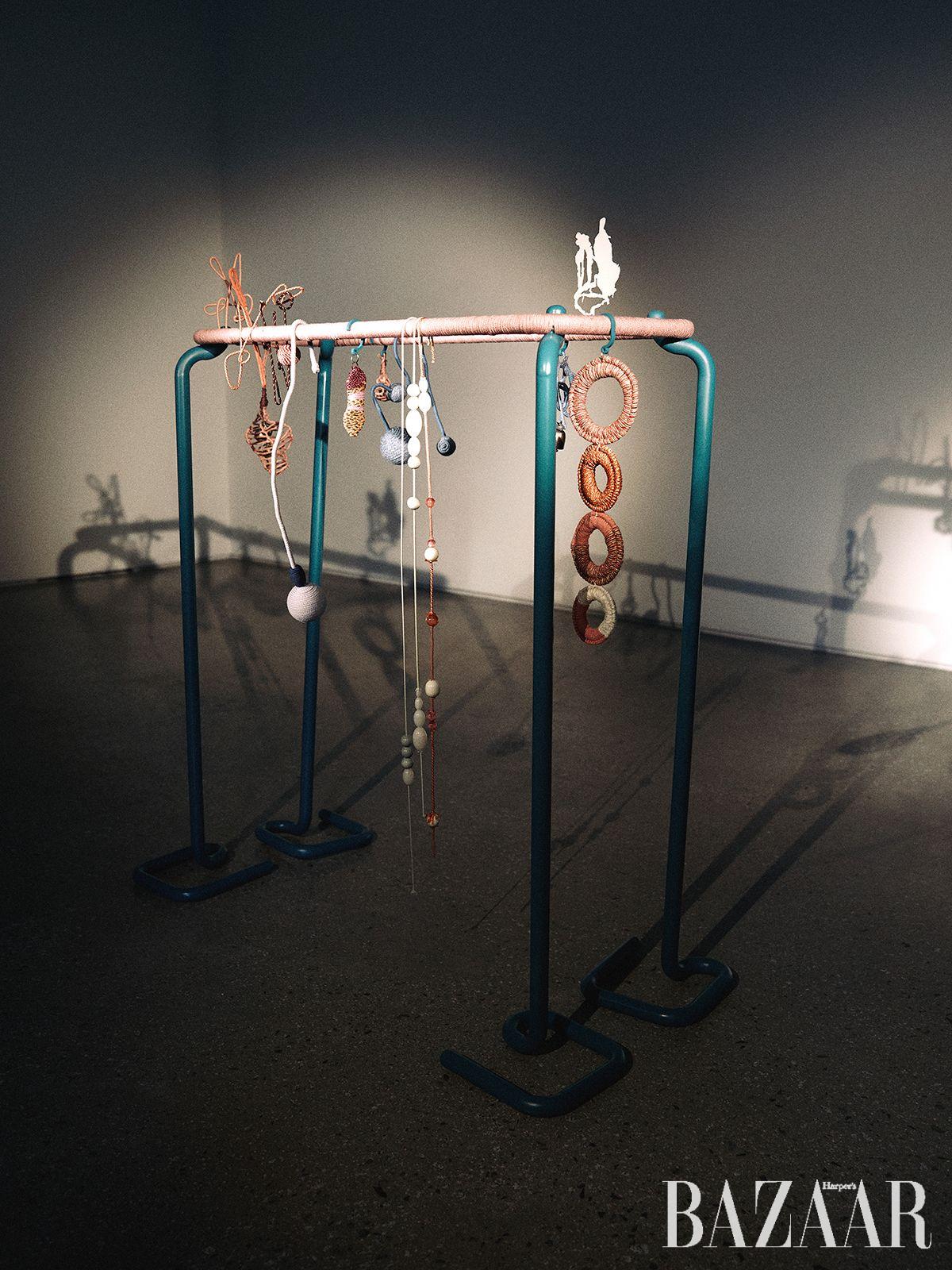

이번 전시에서 선보이는 20여 점의 작업을 악기 조각과 3D 악보라 명명한 이유가 무엇인가요?

대부분의 사물들이 2D와 3D 악보를 구현하는 과정에서 탄생했어요. 막대기에 꽂힌 사물들은 소리의 어레인지먼트를 나타내고, 악보에는 화음을 쌓듯 다양한 조각 요소가 엮여 있죠. <컴포지션 게임>이라는 작품을 예로 들면, 퍼포먼스를 할 때 바이올린 연주자가 연주를 하며 악기 조각들을 본인 마음대로 배치할 수 있거든요. 작곡에는 늘 변주될 수 있는 요소가 많듯이, 작품도 과정에 따라 변화할 수 있는 거죠.

말씀하신 대로 오프닝 퍼포먼스에선 연주자가 조각들을 원하는 대로 이동시킬 예정이죠.

전시를 준비하며 ‘과정 중심의 조각’이라는 개념에 관해 내내 떠올렸어요. 지난해 하우저워스 서머싯 갤러리에서 몇 주간 레지던시 프로그램에 참여한 데에서 비롯되었죠. 얼마 전 타계한 조각가 필리다 발로우(Phyllida Barlow)가 좋아하던 곳인데, 작가는 조각이 주변 환경이나 관객에 따라 상호작용한다는 믿음으로 작업을 이어왔거든요. 학생 때부터 작가를 무척 좋아했기에, 매일 틈만 나면 작품을 보고 영감을 받게 되었죠. 흔히 레지던시는 젊은 시절 참여한다고 알려져 있지만 낯선 환경에서 마음을 열고 새로운 도전을 할 수 있었고, 이 전시도 그 시도의 연장선상에서 시작되었어요. 그때 만든 작업을 일부 발전시켜 선보이게 되었고요.

조각의 면면을 들여다보면 구작에서 볼 수 있었던 여성들의 실루엣이나 동물들의 모습, 집풀 공예적인 요소가 추상적으로 반영돼 있다는 걸 발견할 수 있어요.

이번 전시에는 제가 지난 7년 동안 관심을 가졌던 주제들이 총집합해요. 근현대사 속 여성의 노동과 자기만의 영토와 공동체를 이루며 살아가는 동물들. 제 작업은 노동과 공예, 예술의 삼각관계 안에서 사라져가는 존재들의 역사를 다시 쓰는 일이라 볼 수 있어요. 특별한 점은 환경을 바꾸거나 작업을 위해 리서치 여행을 할 때마다 소리를 녹음하는 습관이 있는데, 그것들을 다시 들으며 작업을 이어간 것이죠.

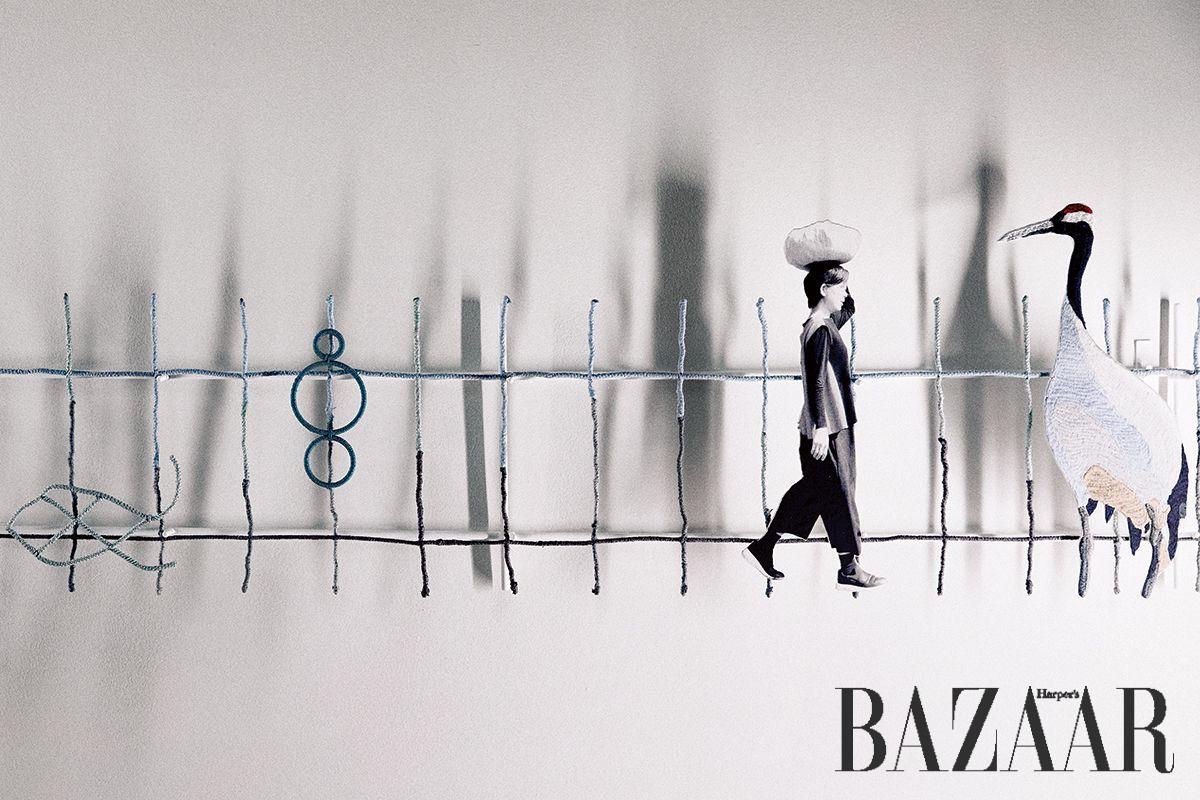

<Sonata: Durumi and I>(detail), 2025, Embroidered cranes, textile strings, and wire, 44x249.5x9cm. Courtesy of the artist and PKM Gallery.

동물을 향한 관심은 언제 비롯되었나요? 2019년 올해의 작가상 전시 당시 전시장을 새장처럼 바꾸거나 코끼리 할머니와 손자를 다룬 작업(<티와 안잔>)도 했고, 이번 전시 또한 자연과학자 뱅시안 데스프레(Vinciane Despret)의 책, <Living as a Bird>에서 영향받은 작업이라고 알려져 있죠.

2015년 즈음 창작을 하는 삶에 잠시 회의가 온 적이 있어요. 그때 무작정 영국 집 근처 체스터 동물원에 가서 동물들을 바라보고, 그들의 삶을 연구한 책을 읽고 다시 작업할 힘을 얻게 되었죠. 동물들은 저마다 인간이 지니지 않은 가치를 갖고 살아가요. 특히 코끼리가 모계 중심 사회를 이룬다는 점이 제가 천착해온 가부장제 안에서 여성의 삶을 해방시키려는 시도와 맞닿아 있다고 느꼈죠. 제 퍼포먼스는 계속해서 어떤 무리를 만들려는 시도였는데, 동물의 무리가 이상적인 공동체처럼 느껴졌어요. 각각의 개인이 존중되는 평화로운 공동체. 데스프레의 책 또한 전쟁이 다시 발발하고 국가주의가 심화되는 지금, 동물들은 영토를 인간처럼 빗금 그으며 나누어 살지 않는다는 사실을 돌아보게 만들어요. 펭귄들의 지도와 두루미의 지도는 완전히 다르지만 선을 긋고 나누지 않죠. 배타심이나 이기심 없이 영토를 이루고 산다는 개념이 무척 와닿았어요.

“우리는 하나의 무리, 두루미족으로 날아간다. 굶주림, 추위, 위험보다 강한 것은 우리의 갈망이다. 우리를 떠오르게 하는 뜨거운 기류와 우리를 끌어당기는 설원의 이미지는 우리의 일부다.” <우연한 낙원>이라는 작업을 통해 스스로 두루미의 관점이 되어보는 텍스트 ‘두루미와 나’를 선보인 적 있죠. 직접 낭독한 소리를 AI로 두루미 소리로 변환해 사운드로 들려주기도 했고요. 예술가로서의 소명을 담은 자기고백적인 글이 기억에 남아요.

글을 쓸 때는 솔직해질 수밖에 없는 것 같아요. 제가 쓴 글을 발표하는 건 처음이라 ‘이렇게 해도 되나?’ 싶었죠. 에라, 모르겠다.(웃음) 눈이 펑펑 내리는 날, 작업을 위해 DMZ로 가서 수백 마리의 두루미를 처음 보았을 때, 한평생 작가로 살며 느끼지 못했던 어떤 감흥과 아름다움을 목격했어요. 남북한의 상황 때문에 ‘우연히’ 낙원이 된 장소에서 보았기에, 때묻지 않은 자연에 그들이 존재하기에 더욱 신성한 존재처럼 와닿았죠. 이 낙원이 사라지면, 이 존재들 역시 사라지게 될까? 두루미가 되어보는 것이 그 당시 화두였고 여전히 화두예요. 오래전부터 들뢰즈가 말하는 ‘비커밍’이라는 과정, 무엇도 온전히 A에서 B가 될 수 없고, 그 과정만이 증폭된다는 것에 심취해왔어요. 경계에 관해 사유하고 질문하게 된 것도 그 때문이었죠. 결국 동물이 ‘되고자’ 안간힘을 쓰고 실패하는 과정이 제 작업으로 나오는 것 같아요.

개인적으로 작가 홍영인을 알게 된 건, 나혜석 같은 근현대사 속 여성들을 자수로 그린 <행복의 하늘과 땅> 같은 작업이었어요. 그렇기에 독립운동가 현계옥, 제주 해녀 부춘화, 청계피복노동조합 신순애 같은 인물을 다룬 <다섯극>이 더욱 반가웠고요. 당신을 연구해온 큐레이터 카르멘 줄리아는 이 작업에 내포된 몸짓과 자수를 저항의 행위로 인식한다고 했죠.

프런트라인에서 싸우며 한국의 역사를 바꿔온 여성 운동가들을 깊이 존경해요. 저항의 역사의 일부가 되었던 분들, 항쟁에 나가 소리 지른 이들. 저 역시 예술로 그 역사를 담아내고 역사를 다시 쓰는 일을 일종의 프로테스트라 생각하고 나만의 예술적 언어로 어떻게 해석할 수 있을지 고민하죠. 1970년대 군사정권 시대 한국에서 태어난 이로서, 역사를 잘 모르는 상태에서 받은 교육들은 제 안에 늘 많은 의문점을 남겼어요. 그렇기에 잠재적으로 자꾸 과거의 역사를 현재의 역사와 관련 지어 바라보고, 미래의 역사를 질문하는 작업을 이어오는 것 같아요.

<Composition Game>, 2025, Stainless steel (pipes, and a small flat sculpture), textile strings, beads, bells, and stainless steel wire, 116x113x50cm. Courtesy of the artist and PKM Gallery.

“나에게 있어 평등이란 단순히 a=b라는 뜻이 아니다. 오히려 a와 b 사이의 ‘공간’을 인식하는 데 가깝다. 그 공간이야말로 둘 사이의 관계를 더 깊이 탐색할 수 있는 가능성을 열어주기 때문이다.” 당신이 작업을 설명할 때 자주 언급하는 문장이죠. 동등성을 주제로 한 작업에 천착하게 된 구체적인 계기가 있나요?

페미니스트로서 제가 세상을 바라보는 방식, 그 자체인 것 같아요. 위계에 관한 강한 저항일 수 있고요. 과거 전통적인 페미니즘은 여성과 남성을 구분 짓지만 저는 그 사이 공간을 바라보려 해요. 사이 공간을 넓히는 일, 그때 발생하는 인식의 전환. 제 작업과 삶이 그런 방향과 맞닿길 바라고요

요즘 당신을 가장 사로잡은 이 세계의 문제는 무엇인가요?

생태계는 이미 갈 때까지 갔고, 이 시대에 작가로서 어떤 물질을 만들어낸다는 게 옳은지, 질문하지 않을 수 없죠. 전시장에 파티션을 안 만든 지 꽤 되었어요. 오직 작품만 배치하는데, 시각적으로 보면 비어 보일 수 있어요. 그때 어떤 언어를 만들어내야 할까, 고민하게 되었을 때 음악과 퍼포먼스가 제게 해답을 주고 조각을 만들 수 있는 이유를 주는 것 같아요. 단지 조각에서 끝나지 않고 재해석될 것이기 때문에, 연주자나 퍼포머가 스테이지에 들어왔을 때 어떻게 완성이 될 것인지를 고려해 전시를 완성하죠. 그러니까 작업 그 자체로 마침표가 아닌 전시죠.

<Triadic Melody>(detail), 2025, Ceramics, stainless steel wire, wood, flat stainless steel sculpture, a bell, and 2 thread balls, 138x65x48cm. Courtesy of the artist and PKM Gallery.

2014년 광주비엔날레에서 공개한 <5100:오각형> 혹은 스트리트 댄스를 배우는 소녀들을 미술관으로 불러들인 <우리가 춤추게 하라> 같은 퍼포먼스에서는 행위 자체에 집중된 반면, 점점 작업과 퍼포먼스가 보다 밀접하게 맞닿아 있다는 인상을 받습니다.

초기 퍼포먼스는 플래시몹의 영향이 굉장히 짙게 남아 있어요. 플래시몹이라는 게, 리더가 없이 모두가 민주적으로 춤추고 사라지는, 권위에 질문을 던지는 행위죠. 퍼포먼스를 처음 시도한 건 2012년 즈음, 다른 매체에 비해 늦은 편이에요. 당시 문화역서울 284에서 <다섯 번째 비밀의 노래>라는 작품으로 음악가들과 퍼포먼스를 시도했는데, 소통하는 일이 너무 즐거웠어요. 음악이 내 피부 같은 언어라는 걸 알게 되었죠. 광주비엔날레에서의 퍼포먼스는 광주 시민들과 함께했기에 뜻깊은 작업이었고, 부에노스 아이레스에서도, 런던에서도, 새로운 사람들을 만나 몰입할 수 있는 귀중한 경험이었어요. 국경을 초월해 지속적으로 역사를 해석할 수 있겠다는 믿음을 얻었고요. 여전히 퍼포먼스를 할 때는 퍼포머들과 온라인으로라도 지속적으로 소통하고, 이해가 가지 않은 이들은 참여하지 않는다는 점에서 플래시몹의 영향이 남아 있죠.

언젠가 예술을 지속하는 원동력에 관해 “‘언어 외적인 언어’를 사용할 수 있다는 것. 비언어가 지닌 지속성과 힘에 대한 믿음은 무엇과도 타협되지 않는다고 생각한다”고 말한 적 있어요. 여전히 그 믿음은 견고한가요?

예술은 궁극적으로 일종의 소통이죠. 잊혀져가는 것들을 끊임없이 바라보고, 사라져가는 것들을 들여다보고 싶은 이유는 그것을 통해서만이 새로운 언어를 이야기할 수 있다고 믿기 때문이에요. 태피스트리, 퍼포먼스, 사운드, 드로잉. 매체를 가리지 않으니 아마 저를 어떻게 봐야 할지 어리둥절한 관객도 있을지 모르겠어요. 바느질로 음악을 쓰고, 조각으로 음악을 쓰고. 이번 전시에서의 시도들은 물질성을 넘어서고 싶은, 언어 외적인 언어를 쓰고 싶은 제 의지와 연결돼 있어요. 한계와 잠재성을 인식하면서, 나의 예술로 어떻게 새로운 소통 방식을 끌어낼 수 있을까. 그런 바람으로 작업을 하고 있어요.

※ 홍영인 개인전 «서투른 작곡가»는 8월 20일부터 9월 27일까지 PKM갤러리에서 열린다.

Credit

- 사진/ 박규태

- 디자인/ 이예슬

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

2025 겨울 패션 트렌드

#겨울, #윈터, #코트, #자켓, #목도리, #퍼, #스타일링, #홀리데이

이 기사도 흥미로우실 거예요!