혼돈의 시대, 세 명의 동시대 창작자가 정의한 '현재'

작가 프랜 리보위츠, 예술가 라시드 존슨, 안무가 카일 에이브러햄이 말한다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

RIGHT HERE, Right NOW

‘순간’이란 어떤 형태일까? 순간의 ‘에너지’는 어떻게 포착할 수 있을까? 지금은 무슨 일이 일어나고 있는 걸까? 이 질문에 관한 작가 프랜 리보위츠, 예술가 라시드 존슨, 안무가 카일 에이브러햄의 응답.

현재의 세상은 가라앉아가고 있다고 표현하는 것이 가장 적절할지도 모르겠다. 너무나 많은 일들이, 너무나 많은 곳에서, 한꺼번에 일어나고 있다. 그 모든 것들을 분류하고 이해하려고 시도하는 것조차 어렵다. 혼란스러울 수 있다. 당황스러울 수 있다. 너무나 압도적이라서 작은 부분 이상을 보기가 어려울 수 있다.

그럼에도, 이렇게 스치며 보이는 것들은 중요하다. 지금은 전례 없는 시기라는 말이 계속, 또 계속해서 반복되어 들린다. 그러나 예측 가능한 진보와 퇴보, 성공과 실패의 파도 속에서 역사가 펼쳐진 적은 거의 없었다. 역사는 우리가 집단적으로 변화에 대응하면서 스스로를 새롭게 재정비하고, 회복하여 일어나고, 다른 방식으로 삶을 재건하며 흘러갔다. 역사는 인간이다. 역사는 우리가 누구인지 우리 스스로에게 들려주는 이야기의 일부다. 그리고 우리가 살면서 그때그때 역사를 받아들이며 (혹은 받아들이지 않으며) 앞으로 나아가는 과정은 더 큰 서사를 이해하는 것과 관련 있다. 그 서사가 특별한 이유는, 그것이 우리 자신의 이야기이기 때문이다. 우리가 바로 그 서사를 쓰는 작가다. 제임스 볼드윈은 당대를 생생히 드러낸 1962년 소설 <Another Country>에서 이렇게 쓰기도 했다. “우리가 바로 시대다.”

우리는 예술가, 작가, 그리고 창의적인 사람들에게 현재 그들이 느끼고 생각하고 있는 것들을 반영하는 새 작품을 만들거나 혹은 만드는 과정을 공유해달라고 청했다. 그들의 표현 방식은 그림과 안무 그리고 (프랜 리보위츠의 경우) 말하기에 이르기까지 굉장히 폭넓다. 그러나 이들은 세상 속, 그리고 자신의 삶 속 이 순간을 찍은 스냅샷을 각자만의 특별한 방식으로 보여준다.

현재는 ‘현재’가 아니다. 왜냐하면 우리는 현재인 것 같지 않은 시대를 살고 있기 때문이다. ‘그때’ 혹은 ‘언제’가 있을뿐이며, ‘현재’란 존재하지 않는 것처럼 보인다. - 프랜 리보위츠(작가 겸 연설가)

프랜 리보위츠

이 개념에는 전반적인 문제가 있다. 나는 현재는 ‘현재’가 아니라고 강력하게 믿는다. 왜냐하면 우리는 현재인 것 같지 않은 시대를 살고 있기 때문이다. 시대가 아닌 순간이라고 말할 수도 있겠지만, 안타깝게도 순간이라기엔 너무나 긴 시간이다. ‘그때’ 혹은 ‘언제’가 있을뿐이며, ‘현재’란 존재하지 않는 것처럼 보인다.

물론 나는 현재가 있다고 생각한다. 하지만 이전에 일어난 일들이나 앞으로 일어날 일들을 생각해보면, 그건 나 혼자만의 생각인 것 같다. 우리는 수백만 명이 미래가 어떻게 될 것이라고 말해주는 세상에 살고 있다. 당연히 그 누구도 알지 못하는 미래를 말이다. 또 우리는 과거에 완전히 매여 집착하는 세계에, 특히나 그런 나라에 살고 있다. 과거를 현재로 옮겨오려고 노력해도 그렇게 될 수는 없다. 그 과정에서 해로운 영향까지 많이 끼치지만, 실제로 가능하지 않다. 그들도 알게 될 것이다.

사람들은 항상 나에게 ‘앞으로 어떻게 될까?’라고 묻는다. 솔직히 내가 미래를 알았다면, 매주 꽝인 복권만 사지는 않았겠지. 나도 미래를 알지 못하고 그 누구도 알지 못한다. 그리고 안타깝게도, 많은 사람들이 과거를 알지 못하고 과거에 대한 향수에 젖어 있다. 나는 이것이 세상에서 가장 파괴적인 일 중 하나라고 생각한다. 얼마나 많은 애들, 그러니까 내 말은 20대들이, 자기가 살아보지도 않은 시대에 대한 향수를 가지고 있나를 생각하면 이상하다. 가장 수용 가능한 형식의 향수는 개인적 향수라고 생각한다. 자신의 어린 시절에 대해 갖는 향수 말이다.

(리처드 애버던이 <하퍼스 바자>의 게스트 에디터로 참여한 호가 나왔던) 1965년 나는 14살이었다. 지금 나는 74살이다. 14살은 정말 끔찍했다. 차라리 74살이 낫다. 지금 78살인 게 아니라면 74살이 되고 싶은 사람은 없겠지만, 장담하건대, 14살 여자아이로 사는 것은, 물론 지금은 분명 다르겠지만, 14살 여자로 사는 건 74살로 사는 것보다 그다지 더 낫다고 할 수 없다. 14살 여자아이로 사는 것은 너무나 힘들다. 40살 남자들 중에 14살 여자아이로 단 일주일만이라도 살 수 있는 사람은 한 명도 없을 것이다. 그만큼 힘들다.

현재 나는 현대적인 전자 기기를 하나도 갖고 있지 않다. 스마트폰, 컴퓨터도 없으며 집에서는 와이파이도 되지 않는다. 전자레인지도 없다. 전자레인지로 문자 메시지를 보낼 수 있다고 말한다면 나는 그 말을 믿을 것이다. 하지만 나는 인터넷의 영향력이 얼마나 큰지 안다. 정말 숨막히는 일이다. 인터넷이 저지르는 일들 중 하나는 모든 것들을 납작하게 만든다는 것이다. 지리도, 시간도 납작하게 만든다. 아이들은 이미지들을 보고 나에게 와서는 늘 “와, 정말 멋지다!”라고 말한다. 하지만 이미지는 실제 삶이 아니다. 이 말이 사람들에게 충격적이라는 것을 안다.

미래에 관심을 갖고, 미래를 기대하는 일은 이제 과거의 것이 되어버렸다고 나는 생각한다. 현재 사람들은 미래를 두려워하기 때문이다. 지구는 녹고 있다. 물이 없어질 것이다. 이해가 되지 않지만, 물은 분명히 없어질 것이다. 각자 사는 곳에 따라 물은 없어지거나, 혹은 너무 많아질 것이다. 나는 AI도 이해가 되지 않는다. 내가 보기에 그건 그냥 도둑질이다. 하지만 다들 나에게 ‘AI가 무서운지’ 묻는다. 당신은 AI가 걱정되는가? 만약 내가 AI를 이해했다면 좀 더 걱정이 될지도 모르겠다.

이해하지 못하는 것이 걱정하지 않는 데 도움이 된다. 그 점을 강조하고 싶다. 스트레스를 잘 받지 않는 사람이라면, 주의를 기울이지 않고 있거나 이해하지 못하는 것이라고 할 수 있다. 나는 인공지능보다는 인간 지능에 대한 걱정이 더 크다.

대통령 선거일로부터 이틀 후, 나는 공항 라운지에 있었다. 바에 한 사람이 앉아 있었고 그 안쪽에 있는 TV에서는 어떤 스포츠 경기가 흘러나오고 있었다. 나는 바텐더에게 “잠깐만 CNN 틀어줄 수 있겠느냐”고 물었다. 바텐더는 “우리는 그렇게 할 권한이 없다”고 답했다. 나는 “그렇겠다”고 말했다. 바에 앉아 있던 여성은 자기 컴퓨터를 보고 있었다. 나는 그분에게 “TV 채널을 잠깐만 CNN으로 돌려도 괜찮겠냐”고 물었다. 그분은 이렇게 말했다. “상관없다. 난 앞으로 4년 동안은 뉴스를 보지 않을 거다.”

바로 그 부분이 문제다. 뉴스를 보지 않을 수는 있다. 하지만 그렇다고 해서 실제로 일어나는 일들이 없는 일이 되는 건 아니다. 당신이 뉴스를 보든, 보지 않든 그 일들은 일어난다. 그리고 당신에게 영향을 미친다. 뉴스를 보지 않으면 마음이 편안해질 수는 있을 것이다. 하지만 ‘무언가 끔찍한 일이 일어나고 있다’는 두려움을 느낄 텐데, 그게 어떤 끔찍한 일인지는 알지 못할 것 아닌가?

2015년 도널드 트럼프가 정치에 입문해 대통령이 되었다가 물러났을 때, 나는 살면서 한 번도 가져본 적 없는 습관 하나를 갖게 되었다. 집에 들어오면 바로 TV를 켜는 습관이다. 누군가 나에게 ‘왜 그렇게 하냐’고 물은 적이 있다. 나는 “집을 비운 지 5시간이 지났으니, 그 사이 우리나라가 스웨덴과 전쟁을 시작했을지도 모르지 않느냐”고 답했다. 지금은 새로운 뉴스를 따라잡는다는 것이 불가능한 상황이다.

정치에서 복수는 끔찍한 일이다. 하지만 나의 개인적인 삶에서는, 복수는 완전히 만족스러운 일이라는 것을 알게 되었다. 사람들은 복수에 대해 그럴 만한 가치가 없다고, 인간으로서 최선의 대응이 아니라고 말한다. 그건 사실일지도 모른다. 하지만 분명 그럴 만한 가치가 있다. 그리고 나는 누군가에게 복수를 할 수 있을 때마다 매우 즐거웠다고 말할 수 있다. 그리고 심지어는, 또 가끔은, 상대방이 나에게 당했다는 것을 모를 때면 그 기쁨은 영원히 지속된다. 일부러 그런 건 아니지만, 가끔 나는 어떤 사람을 만나서 ‘왜 그 펠로우십 못 받았는지 궁금했던 적 없니?’라고 속으로 생각할 때가 있다. 나는 안다. 이유는 바로 나였다.

아무 이유 없이 갑자기 일어나는 일은 없다. 모든 사람이 어떤 일들에 놀라는 것은 그저 그들이 이전에 일어난 일들에 대해 알지 못하기 때문이다. 12세기 프랑스의 학자가 되어야 한다는 이야기가 아니다. 자신의 나라에서, 적어도 지난 20년 동안 일어난 일들을 어느 정도는 알고 있어야 한다는 이야기다. 하지만 그들은 모른다.

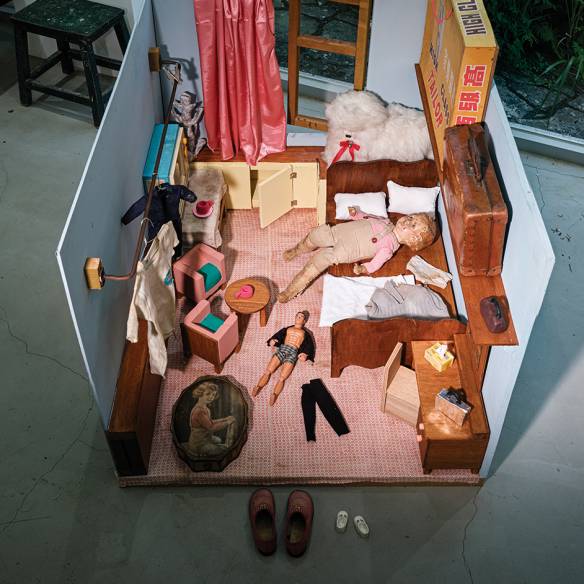

Rashid Johnson, <Soul Painting> 연작 중 <Hard Truths>, 2024. © Rashid Johnson, Courtesy the artist, Photo: Stephanie Powell.

많은 사람들이 겪는 일들의 중심에 영혼을 탐구하는 일이 있다. - 라시드 존슨(예술가)

라시드 존슨

‘현재’라는 개념은 복잡하며, 그래서 언제나 나의 예술 작업의 중심에 있었다. 예술가들이 현재의 순간에 대해 이야기하는 방식에서는 종종 긴박감이 느껴진다. 하지만 끊임없는 자기성찰 역시 느껴진다.

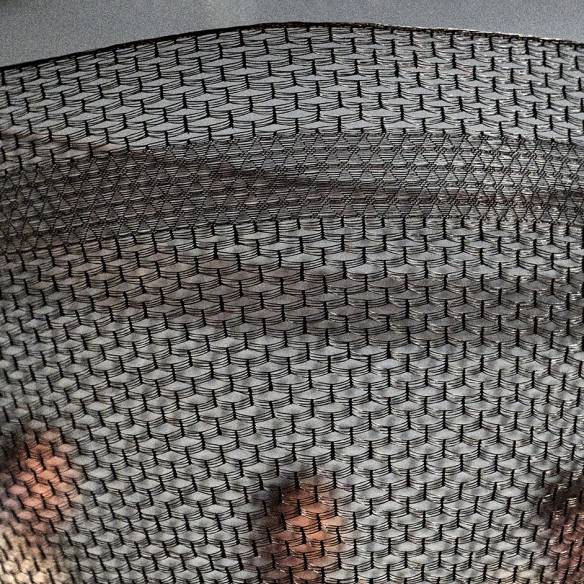

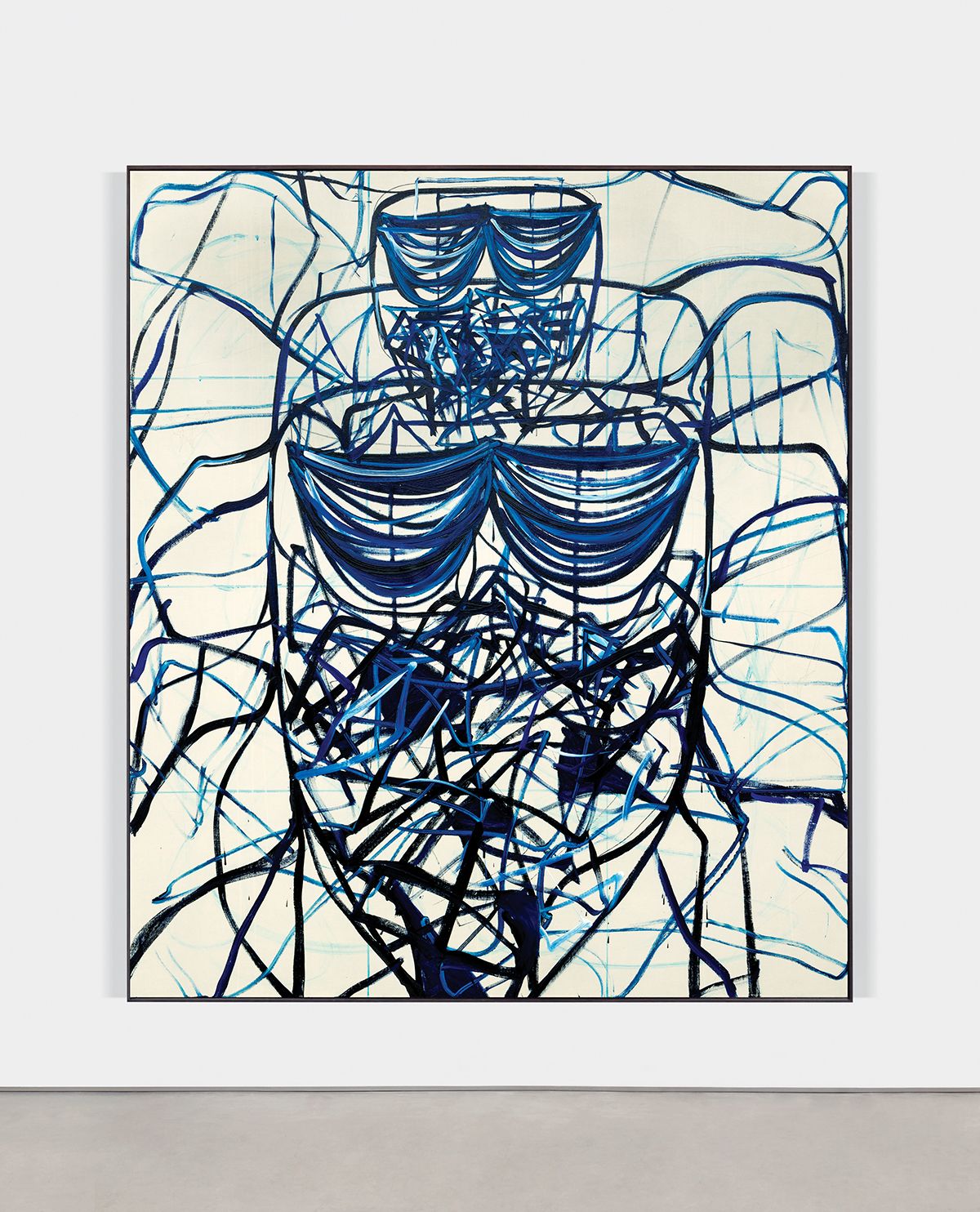

내가 요즘 작업하고 있는 <Soul Painting> 연작은 바로 그 개념을 이야기한다. 이 작품은 내가 약 10년 전에 시작했던 이전 작업 <Anxious Men>을 전환하면서 나온 것으로, 불안을 드러낸 드로잉과 회화 작품 모음이다. 이 작품은 어떤 면에서는 나 자신의 불안과 우리 모두가 경험하고 있는 집단적 불안 모두를 탐색하기 위한 시도이기도 하다. <Soul Painting>을 제작한 시기는 마침 내가 영혼을 탐구하는 것에 대해 생각했던 순간들과 겹쳤다. 나는 이 정치적인 순간, 이 영적인 순간, 그리고 우리가 우리 자신의 본질을 상상하고 생각해내는 방식에 대해 생각했다. 그러면서 많은 사람들이 겪는 일들의 중심에 영혼을 탐구하는 일이 있다고 생각했다. 나는 종종 작품을 만들면서 답이 없는 질문에 답해보기도 하고, 가끔은 설명하는 것이 매우 힘든 것들을 설명해보곤 한다. 영혼은 어떻게 생겼을까? 그리고 어떻게 하면 그걸 표현할 수 있을까? ‘영혼’이라는 단어를 말할 때 우리 모두 고유의 방식대로 그것을 이해하고 있다고 생각한다. 하지만 만약 내가 수많은 사람들에게 영혼이 무엇인지 아주 구체적으로 설명해달라고 개개인에게 묻는다면, 아마도 아주 다양한 대답을 들을 수 있을 것이다. 영혼의 생김새에서부터 그 철학적이고 영적인 요소 모든 면에서 그럴 것이다. 영혼이란 우리 모두가 집단적으로 공감하는 것이지만, 동시에 정의하기가 매우 어려운 개념이다. 이 작품들은 그런 점을 내 방식대로 탐구한 것이다.

4월, 뉴욕 구겐하임 미술관에서 선보이는 내 전시 «Rashid Johnson: A Poem for Deep Thinkers(라시드 존슨: 사상가들을 위한 시)»에서는 설문조사가 진행된다. 설문조사는 예술가들에게는 위험한 게임이다. 자신이 만들고 행했던 모든 것들을 되돌아보게 만들고, 그래서 무서운 일이다. 그 과정에서 모순을 발견하게 될 것이 언제나 두렵다. 한 사람이 20대 초반에 생각했거나 제작했던 것을 되돌아보고, 그 결과물들을 이후에 그 사람이 더 나이가 들었거나, 더 많이 알게 되었거나, 혹은 사고가 더욱 발전한 단계에 왔을 때 만든 것들과 같은 무게감과 주체성을 부여하여 플랫폼 위에 올려놓는 일은 살면서 매우 보기 드물다. 나는 예술가들이 자신의 이전 작품들이나 이전에 취했던 입장과 어긋나는 일을 하거나 주장을 펼치는 것을 보면 큰 기쁨을 느끼지만, 그런 식으로 다른 사람들이 나의 순진함을 목격하는 것은 무서운 일이다.

이 과정을 통해 내가 깨달은 것이 있다. 내가 진화했거나, 성장했거나, 배웠다고 생각하는 것만큼이나 내가 어린 시절 이해했던 많은 것이 내가 오늘날 안다고 생각하는 것들을 놓고 볼 때 정말로 선견지명이 있었으며 또 중요했다는 것이다. 어떤 면에서는, 어떤 것들에 대해서는 그때 더 옳았을 수도 있다. 얼마 전, 전시회에서 상영할 <Sanguine>이라는 영화를 만들었다. 나와 내 아버지, 그리고 내 아들에 대한 영화다. 살면서 내가 한 아이의 부모이면서 한 부모의 아이이기도 한 시기는 어느 일정 기간뿐이다. 모든 사람에게 그런 기간을 사는 행운이 주어지는 건 아니다. <Sanguine>은 바로 그 경계의 공간에서 어떻게 살아가는가에 관한 영화다. 그 공간을 상상하는 방식, 그 복잡성, 그 밀도, 그 무게에 대한 영화다. 하지만 이 영화는 또한 내 모든 작품들이, 어떤 면에서는 일종의 지표가 되었다는 사실을 상기시켜주는 역할도 한다. 작품들을 만들면서 내가 성찰해온 징후와 상징들이 이 영화에 있다. 그리고 나는 여전히 성찰해가고 있다. 하지만 현재 나는 오래된 아이디어를 버리기보다는 새로운 아이디어를 통합하는 일에 더 애쓰고 있다. 예전에 가진 아이디어에 대해서도 여전히 무게를 두고 말이다.

나의 초기작 중 일부는 사진이었다. 사진은 여전히 나의 사고의 일부분을 차지한다. 사진은 본질적으로 가져오는 과정이다. 세상으로부터 가져오는 것이다. 우리가 사진을 찍는다고(take) 할 때, 그 의미는 단순히 우리가 사진가와 함께한 순간에서 프레임을 훔친다는 것이다. 앙리 카르티에 브레송은 이를 ‘결정적 순간’이라 불렀다. 세상으로부터 우리의 스냅샷, 우리의 조각, 우리의 순간을 가져온다는 발상은 계속해서 내 작품 속에 존재해왔다. 표면에 표식을 남기고, 캔버스를 칠하거나 처리하는 방식으로, 브랜드 작업을 하거나 왁스를 뜯어내는 방식으로, 거울을 긁어내거나 재료를 표면에서 제거해 사용하는 방식으로 존재했다. 내 작품은 무언가를 가져오는 것이 무언가의 탄생만큼이나 중요하게 여겨질 때 가장 작품이 가진 야심에 부합하는 결과물을 얻는다고 생각한다.

나는 언제나 다양한 접근법에 관심이 많았다. 나의 아버지는 예술가였다. 아버지는 도자기, 사진, 회화, 조각을 했다. 나의 어머니는 시인이자 학자였다. 우리 집에는 언제나 이런 여러 가지 일을 하는 사람들이 사는 교차적인 정체성이 존재했다. 어떤 걸 전문적으로 한다는 건 내 생각과 맞지 않는 것 같았다. 나는 스포츠를 좋아했다. 나는 연극을 좋아했다. 글을 쓰는 것도, 그림을 그리는 것도 좋아했다. 조각을 좋아했다. 영화도 좋아했다.

나이가 들면서 세상은 다르게 보이기 시작한다. 어렸을 때 나는 스튜디오를 모든 것들로부터 달아나는 도피처로 사용했다. 내가 사색하고 탐구할 수 있는 공간이었다. 나는 역사를 생각했고 다른 시대에 대해서도 생각했다. 때때로 나 자신을 현재가 아닌 다른 순간으로 밀어내보려고도 했다. 그때에는 술도 마셨기 때문에 도피를 위한 도구들이 있었다. 지금은 10년째 술을 마시지 않고 있다. 그 경험에서 내가 배운 것 중 하나는 현재에 집중하는 것이 중요하다는 것이다. 영화감독 구로사와 아키라는 예술가들에게는 한 가지 의무가 있다고 말했다. 눈을 돌리지 말라. 나는 그 말을 어느 정도 수긍한다. 그건 내가 언제나 우리가 살고 있는 그 순간을 직접적으로 담은 작품을 만든다는 뜻은 아니다. 나는 언제나 현재에 집중하고, 알고 있으려고 노력한다. 도피하지 않는 것이다. 나는 모든 사람들과 함께 이 세상에서 살아가고 있다.

카일 에이브러햄(오른쪽에서 네 번째)이 자신이 예술감독을 맡고 있는 뉴욕 기반 현대무용단 A.I.M의 단원들을 이끌고 신작 <2x4> 공연을 선보이고 있다.

순진한 생각인지도 모르겠지만, 나에게 ‘현재’를 대변하는 것은 희망에 관한 생각이다. 우리는 아주 어둡고 무서운 시대를 살고 있지만, 나는 희망을 찾아야만 한다. - 카일 에이브러햄(무용수 겸 안무가)

카일 에이브러햄

우리가 보여주고 있는 이 무용 작품의 제목은 <2×4>다. 실제로는 네 명의 무용수들이 연기하도록 안무가 짜인 작품으로, 셸리 워싱턴이 작곡한 음악을 바리톤 색소폰 연주자 두 명이 연주한다. 이 작품에 등장하는 테마는 차이(difference)라는 개념과 함께 형태(shape), 지지(support)와 관련이 있다.

<2×4>는 지난해 큐레이터 앤트완 사전트가 전시회에 참여해달라고 나에게 연락을 해오면서 처음 만들기 시작했다. 사전트는 비벌리 힐스에 있는 가고시안 갤러리에서 «Social Abstraction(사회적 추상)»이라는 제목의 전시회를 준비 중이었다. 전시회에 출품될 작품들을 보면서, 나는 움직임의 언어에 관한 아이디어들이 떠오르기 시작했다. 하지만 그보다 더 중요한 것은, 특정한 종류의 소리가 떠올랐다는 것이었다. 데빈 B. 존슨의 작품 <Congealed & Stuck>(2004)을 보는 동안, 나는 바리톤 색소폰을 생각하게 되었다. 이유는 말할 수 없지만, 그가 갈색을 사용한 방식이나 어떤 질감들을 보면서 나는 그런 종류의 목 깊은 곳에서 나온 듯한 소리를 떠올렸다.

처음에는 듀엣 안무를 구상했다. 그러다가 지난가을 선거철 즈음, 나는 ‘지지’라는 개념에 대해 생각하게 되었다. 나에게 지지가 필요하다고 느꼈기 때문이었다. 내 주변에 더 많은 사람, 몸들이 있어야 할 것 같았다. 그래서 듀엣으로 만들었던 안무를 이번에는 4인조 안무로 접근해보았다. 이 작품에서 드러나는 내용 중에는, 한 뛰어난 인물이 주변 사람들로부터 어떤 방식으로는 지지를 받고, 또 다른 방식으로 조종당하기도 한다는 아이디어를 탐구하는 부분이 있다.

현재 나를 채워주는 것은, 인내심을 갖고 스스로를 밀어붙이면서, 사람들에게 그들이 인정받고 사랑받는다는 느낌을 받게 하려고 노력하는 것이다. 춤이 표현할 수 있는 추상 안에는 사람들이 힘을 얻었다고 느낄 수 있는 아름다운 공간이 있다. 춤은 사람들에게 많은 질문을 던지기도 하며, 사람들이 즐기고, 웃고, 울고, 소리 지를 수 있는 공간을 만들어주기도 한다.

순진한 생각인지도 모르겠지만, 나에게 ‘현재’를 대변하는 것은 희망에 관한 생각이다. 우리는 아주 어둡고 무서운 시대를 살고 있지만, 나는 희망을 찾아야만 한다. 아침에 침대에서 나와 무언가 긍정적인 것이 있다는 희망을 가져야 한다. 내가 세상에 내놓을 수 있는 것들이 있을뿐만 아니라 다른 누군가가 열린 마음으로 그것들을 받아들일 거라고 말이다.

Credit

- 에디터/ Leah Chernikoff

- 에디터/ Stephen Mooallem

- 에디터/ Stephen Mooallem

- 사진/ Cobey Arner

- 사진/ John Edmonds

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

2025 가을 패션 트렌드

가장 빠르고 쉽게 따라할 수 있는 셀럽들의 가을 패션

이 기사도 흥미로우실 거예요!