바밍타이거가 대세인 이유

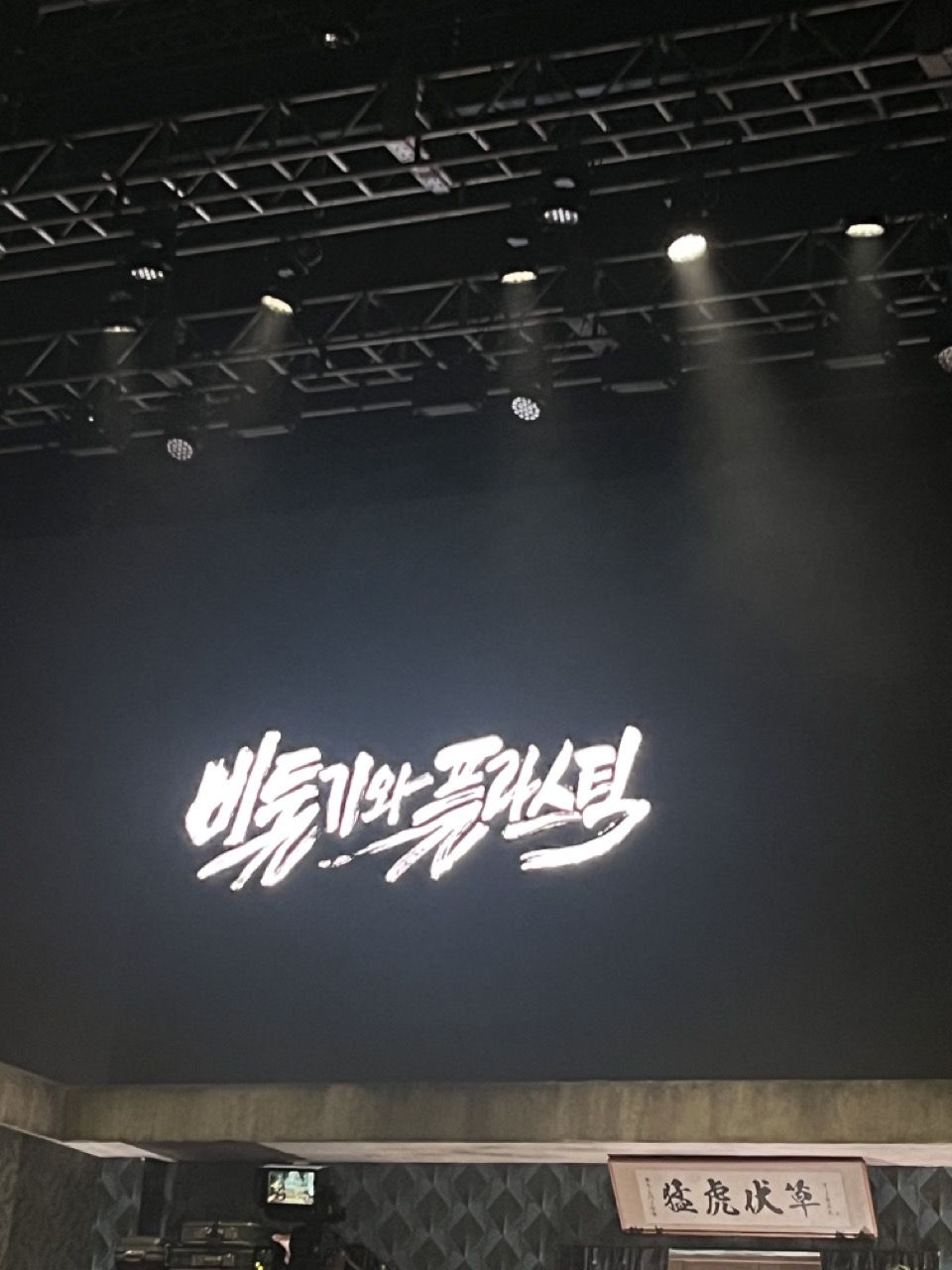

바밍타이거의 단독 콘서트이자 바밍타이거 필름 스튜디오의 첫 번째 작품 〈비둘기와 플라스틱〉은 단순한 공연을 넘어섰다. 이들의 실험은 도대체 어디까지 가게 될까.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

바밍타이거는 누구인가?

단지 뮤지션 크루를 넘어선 하나의 컬렉티브이자 실험적 창작 집단이다. 오메가 사피엔(Omega Sapien), 소금(sogumm), 머드 더 스튜던트(Mudd the student), bj원진(bj wnjn), 이수호를 필두로 프로듀서 산얀(Sanyawn), 비트메이커, 필름메이커, 그래픽 디자이너 등 다양한 분야의 수준급 아티스트들로 구성된 이들은, “마이크로 커뮤니티”에 가깝다. 크루를 이루는 개방적 구성과 무궁무진한 활동 범위는 물론 데뷔 이후 이들이 구축해온 음악 세계는 장르를 파괴하고 실험을 즐기는 것으로 요약된다. 랩을 중심으로 하면서도 실험적 일렉트로닉, 사이키델릭 록, IDM, 앱스트랙 힙합 등 다양한 결을 횡단하며, 전위성과 대중성의 경계를 자유롭게 넘나든다. ‘얼터너티브 K-팝’을 자처할 정도로 랩이 중심이 되지만, 하나의 라벨을 붙이는 건 어째 어색하다. 그들이 구축한 전위적 음악 세계의 일부에 불과하기 때문일 것. 사이키델릭 락, 실험적 일렉트로닉, 얼터너티브 R&B, IDM, 앱스트랙 힙합 등 기존 틀을 깨는 여러 장르가 혼재하고, 의도적인 빈 공간과 노이즈, 비선형적 구성의 랩과 흥얼거림과 절규에 가까운 보컬과 멜로디가 충돌하면서 독창적 분위기를 자아내는 식이다. 파격적 스타일에도 불구하고 네 사람 모두 대중에게 사랑받아 마땅한 흥과 위트, 존재 자체가 웃음을 자아내는 귀여움을 겸비해 실험성과 대중성을 유연하게 넘나드는 행보를 보여주고 있다.

경계를 허무는, ‘비둘기와 플라스틱’

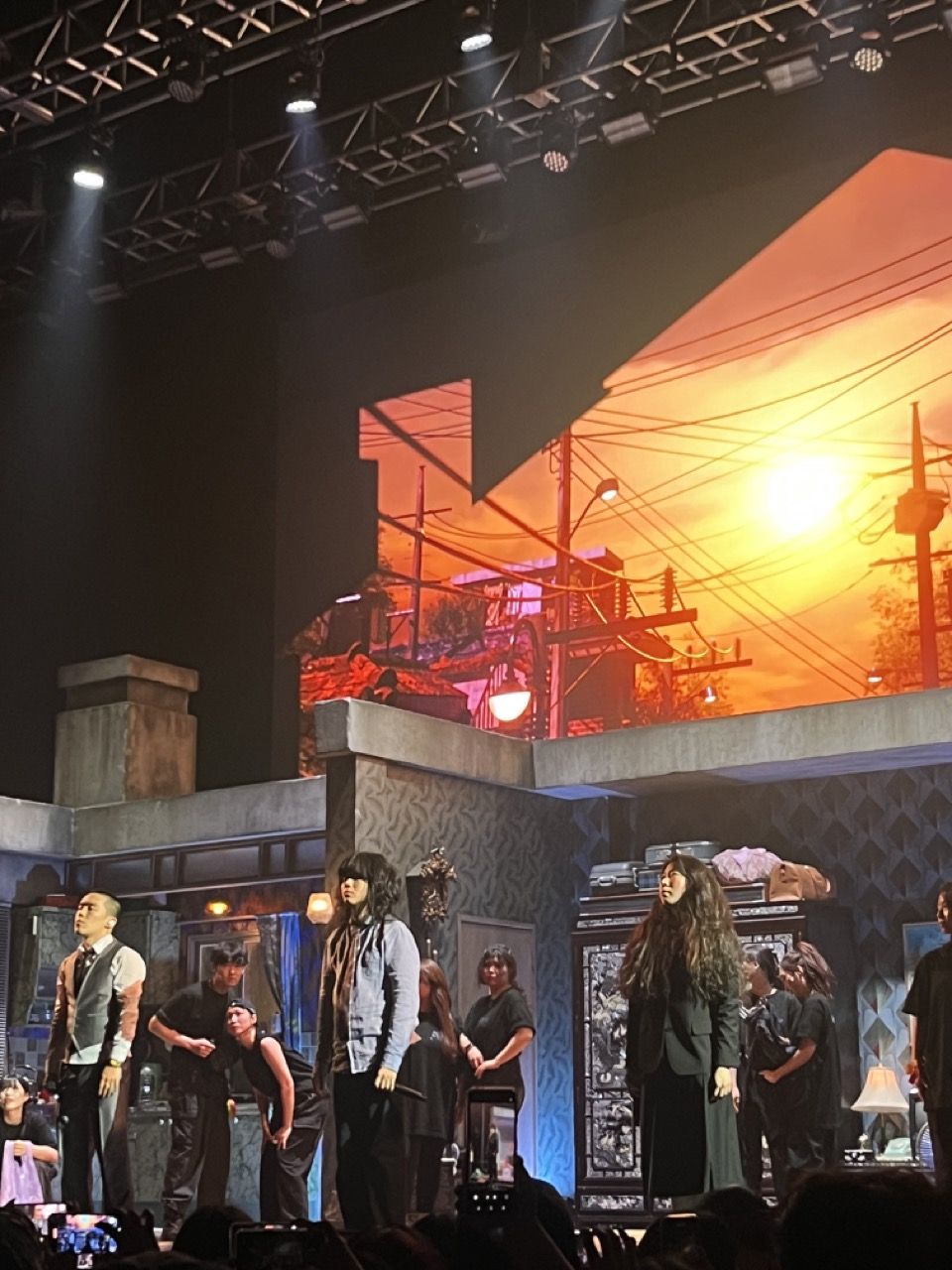

그런 그들이 이번엔 무대 위에 ‘영화’를 올렸다. 지난 주말 단 이틀만 서울 예스24 라이브홀에서 진행된 단독 콘서트 <비둘기와 플라스틱>은 뮤지션과 배우, 공연과 스크린, 실재와 허구를 교차시키는 연출을 통해 관객에게 완전히 새로운 공연 감각을 선사했다. 팀의 정규 1집 수록곡 ‘Pigeon and Plastic’에서 모티브를 얻은 이름 만큼이나 바밍타이거 스스로 “공연 현장에서만 볼 수 있는 특별한 경험”이라고 예고했듯이 무척 독특했다. 공연은 총 세 개의 VCR 시퀀스를 중심으로 구성되며, 공연의 전반적 컨셉은 하나의 영화를 만드는 영화 현장과 과정을 우스꽝스럽게 묘사하고 밀착해 보여준다. 배우 박정민, 백현진, 김기천, 이정현, 심은경 등이 바밍타이거 멤버를 연기하고, 실제 바밍타이거는 배우들의 스턴트 대역을 자처하는 독특한 설정으로 출발한다.

사진/ 비둘기와 플라스틱 포스터

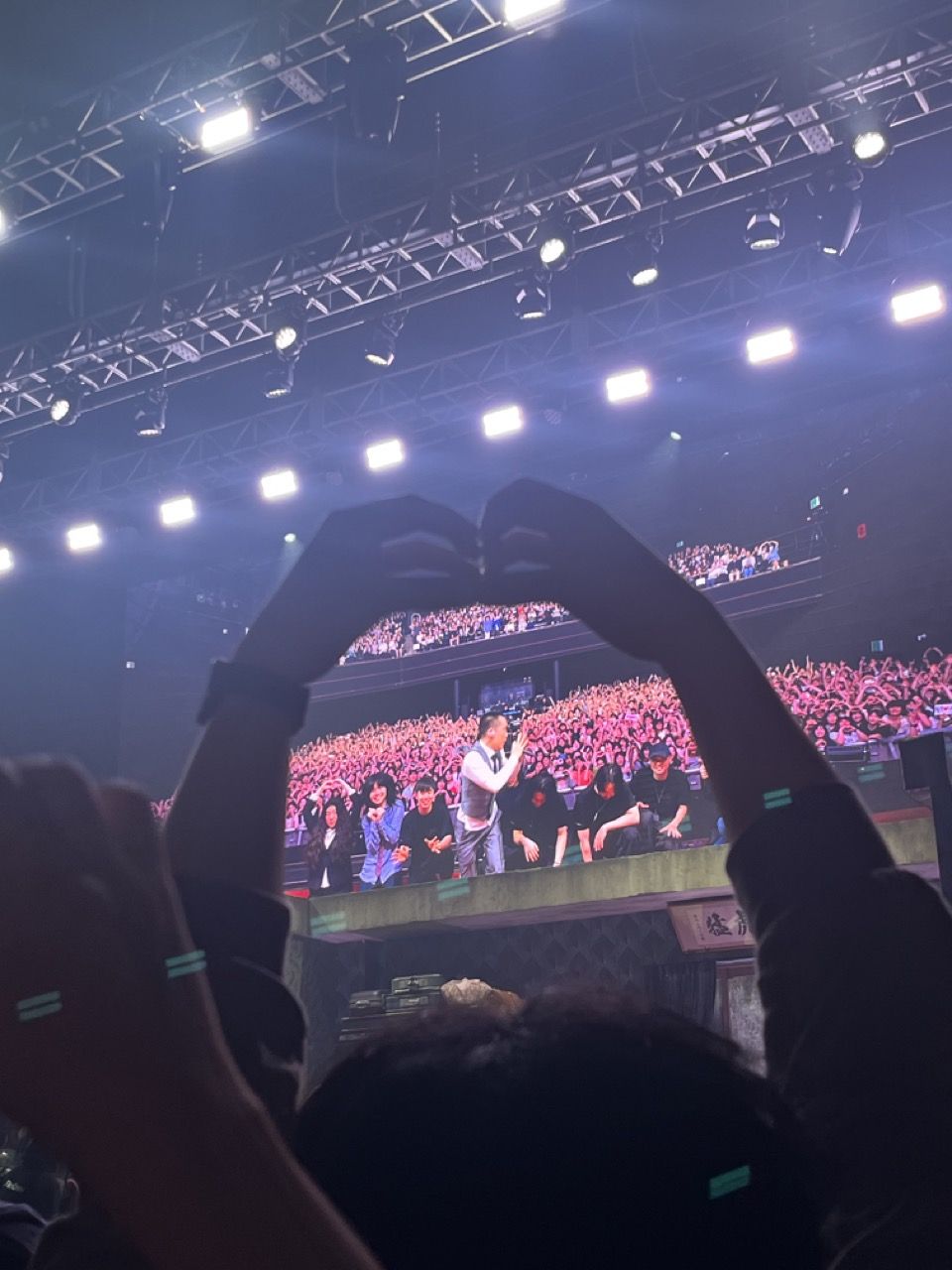

특히 두 번째 시퀀스 ‘진흙 속에 핀 꽃’에서는 배우들이 자리를 비운 사이, 스턴트들이 메인 신을 촬영하며 벌어지는 소동이 관객의 웃음을 자아낸다. 시트콤과 다큐멘터리 사이를 오가는 ‘가짜 영화’의 세트를 무대 위에 고스란히 올린 채, 영상과 현실은 끊임없이 교차한다. 이때 관객은 단순히 무대를 ‘보는’ 존재가 아니라, 경계 속으로 침투하며, 하나의 장면 속 ‘되기(becoming)’의 일부가 된다. 바밍타이거는 팬덤과 관람자라는 고정된 역할 구조를 해체하고, 관객의 위치를 능동적인 감각의 주체로 재배치한다. 무대에서 춤을 추는 자와 연기하는 자, 무대 위와 영상 속 사이의 경계가 흐려지는 찰나, 관객은 단순히 공연을 ‘관람’하는 것이 아니라 서사 속에 온전히 흡수되고 ‘참여’하게 되는 순간을 마주한다.

공연 직후 X를 비롯한 SNS와 커뮤니티에는 “무릎에 피멍이 들 정도로 뛰었다”, “영화인지 공연인지 헷갈렸다”는 후기가 줄을 이었다. 물리적 반응까지 끌어낸 공연의 몰입도는 공연-관객 구조를 근본적으로 흔들었다는 점에서 큰 의미가 있다. 무엇보다 앵콜 이후의 깜짝 ‘페이크 오디션’ 영상은 팬서비스가 아니라, ‘바밍타이거가 되기 위한 오디션’이라는 새로운 환상의 층위를 덧입힌다. 영상 속에는 RM, 김한주 등 외부 아티스트들이 등장하며, 모든 것이 하나의 더블 미장센처럼 기능한다.

새로운 실험으로의 공연장

‘되기(being, becoming)’라는 메타서사는 아티스트의 본질적 태도와도 맞닿아 있다. ‘되기’는 고정된 정체성이 아닌, 계속해서 자신을 바꾸고 연기하고 흉내내는 존재 상태를 의미한다. 스스로를 규정하지 않고, 타자화되고, 해체되는 것을 감수하며 끊임없이 새로운 바밍타이거가 되기를 택한다. 공연이 아닌, 하나의 실험 장치 안에서 연기하고, 노래하고, 질문한다. 몰입도를 한껏 높이는 공연의 연출과 시각적 완성도 역시 주목할 만하다. 한국 영화계에서 가장 섬세한 미술감독으로 꼽히는 류성희가 콘서트 무대에 처음으로 참여했고, 실리카겔의 김한주가 음악감독으로 합류해 전곡 편곡을 맡았다. 눈을 땔 수 없는 아름다운 미장센을 연상시키는 무대 연출이 큰 몫을 했다고 해도 과언이 아니다. 덕분에 무대는 공연과 영화의 결합이 아니라, 시각과 청각이 유기적으로 엮인 감각적 사건에 가까웠다. 여느 K-POP 콘서트에서처럼 팬을 위한 ‘보여주기’가 아니라, 경계를 무너뜨리며 관객을 서사 속으로 끌어들인다. 무대 뒤에서 활약한 이들 덕분에도 영화적 상상력과 라이브 음악이 결합된 종합 예술로서의 공연을 선보일 수 있었던 것이다. 관객들은 무대 위의 아티스트들과 스크린 속 배우들이 만들어내는 이중적 이야기에 빠져드는 한편, 밴드 사운드에 몸을 맡기며 오감으로 공연을 즐기는 모습이었다.

<비둘기와 플라스틱>은 단순히 ‘잘 만든 공연’이 아니다. ‘경계 해체의 파격’이라는 호평을 넘어 K-POP이라는 산업 시스템의 문법을 뒤틀고, 공연과 관객의 관계를 재정의하며, 예술과 놀이, 음악과 서사, 팬덤과 창작자 사이의 새로운 인터페이스를 설계한 하나의 사건이다. 한국 음악과 공연 신의 서사와 시각성을 분해하고, 배우라는 외부 요소를 적극적으로 끌어들여 관객과 아티스트 사이의 낯선 경계와 빛나는 시너지를 만들어낸다. 내러티브와 팬덤을 통한 '이입'에 방점을 두지 않고도 바밍타이거는 이입의 과정을 느슨하게 비틀어, 전혀 다른 방식의 몰입을 시도한다. 바로 그 순간, 공연장이라는 장소는 무궁무진한 가능성을 내포한 실험적 플랫폼이 된다. 스스로를 하나의 정체성에 가두지 않으면서도 모든 장르를 횡단하는 크루는, 가장 흥미로운 창작 집단으로 거듭 진화하고 있음을 명징하게 보여주었다.

“과연 바밍타이거는 무엇이 될까?”라는 물음에 바밍타이거는 늘 그렇듯 정답을 말하지 않았다. 대신 무대 위에 올라 온몸으로 다음 공연, 다음 영상, 다음 세계로 나아갈 준비가 되어 있다고 대답할 뿐이다.

Credit

- 사진/ 각 이미지 하단 표기

2025 겨울 패션 트렌드

#겨울, #윈터, #코트, #자켓, #목도리, #퍼, #스타일링, #홀리데이

이 기사도 흥미로우실 거예요!