이다미가 그린 건축의 부드러운 얼굴

2025 베니스비엔날레 건축전 한국관 입면을 장식한 작가. 이다미의 건축을 채운 것들.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

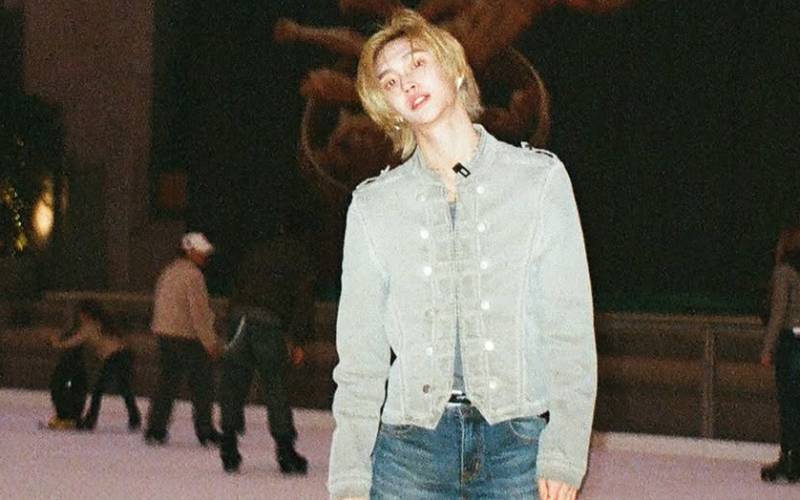

이다미

2025 베니스비엔날레 건축전 한국관 입면을 장식하는 이다미의 작업. 고양이와 프레첼, 차학경이 쓴 문장이 수놓아진 망사천은 마치 마스크처럼 건물의 얼굴을 감싼다. 단단한 것들에 가벼이 드리우는 건축의 새로운 문법.

‘플로라앤파우나’. 이다미가 대표로 있는 건축사 사무소의 이름은 건축과 큰 연결점이 없어 보인다. 작가가 재학 시절 과제로 어떤 지역을 조사하면서 알게 된 단어. 브리태니커 백과사전에서 지역 생태계를 소개하는 챕터인 ‘Flora and Fauna(식물과 동물)’를 이름으로 삼았다. “의미를 들은 사람들이 식물과 동물을 좋아하느냐고 자주 질문하는데, 맞다. 동식물은 내게 많은 영감을 주어 어떤 생각이나 결과로 이어지게 해준다. 그래서 그렇게 지은 이유도 있지만 바로 건축물이 떠오르는 이름은 지양하고 싶었다.”

건축가이지만 그의 시선과 열정은 문학, 음악, 서브 컬처에 드넓게 분포되어 있다. 소위 말하는 서울대학교와 하버드대학원 이라는 엘리트 코스를 밟고 세계적인 건축사 사무소 BIG(비야케 잉겔스 그룹)에 입사해 뉴욕과 도쿄 등지에서 경험을 쌓았다. 하지만 건축적 경력에 더해 개인적 경험이 그를 설명하기에 좋은 예시가 된다. 1990년대 중·후반에 깡통시장에서 일본 패션 잡지를 보며 스트리트 패션을 접하고 <키키> <쎄씨> 같은 우리나라 1세대 중철 패션 잡지에 빠져 사춘기를 보냈다. PC 통신으로 흑인음악 소모임과 MIDI 동호회를 다니며 작곡가를 꿈꾼 적도 있다. 수전 손택, 신디 셔먼, 리나 보 바르디, 클라리시 리스펙토르 같은 창작자가 차근차근 양분이 되었다.

“건축가는 언제나 다른 것, 나조차도 이해할 수 없는 나 자신을 포함해 타인과 타자성에 조응해야 하는 영원한 곤란에 빠진 복화술사인데, 나는 그것의 어려움과 불가능함에 마음을 뺏기고 산만해지는 건축에 흥미를 느낀다. 그런 난관 속에서도 디자인을 굴러가게 하는 망상의 힘을 정제된 아카이브가 아닌 사랑의 언어로 다시 쓰고 싶었던 것 같다. 그래서 베니스비엔날레 건축전 작품 내용의 전개도 일기와 러브레터, 벽지와 이불 같은 방식을 사용했다.”

이다미의 오랜 시간을 채웠던 요소들은 그의 작업물에 드러난다. 베니스비엔날레 제19회 국제건축전 한국관 전시 «두껍아 두껍아: 집의 시간»의 참여 작품 중 하나인 <덮어쓰기, 덮어씌우기>는 사변적인 접근을 통해 한국관을 다시 보고 쓴다. ‘건축가 이다미’라는 새로운 화자를 포함해 한국관을 생각하면 건물보다도 먼저 떠오르는 건물 앞 ‘주엽나무’와 작가가 답사에서 만나게 된 한국관 터줏대감 고양이 ‘무카’, 한국관이 들어선 자리에 전시되었던 백남준의 ‘스키타이 단군’ 로봇의 시점을 소환해 한국관을 국가관이 아닌 미지의 ‘관’으로 다시 상상해보는 작업이다. “한국관 디자인 아카이브를 살펴보며 국가관을 디자인한다는 건, 어떤 클라이언트를 설정하게 되는 걸까 하는 질문이 들었다. 기존 수목을 해치지 않는 배치와 건물의 투명성이 가진 아름다움이 있지만 나는 이를 이 질문에 관한 어떤 침묵으로 받아들였다. 그래서 개인, 여성, 식물, 동물, 기계 같은 구체적인 개체의 시점에서 다시, 더, 덮어써보며 국가라는 개념 ‘옆에서’ 어떤 공동의 관계에 관해 써보기, 전체보다 큰 부분의 합을 드러내는 복수의 가짜 디자인 아카이브 구성하기를 시도해보려고 했다. 새로운 화자들은 비인간과 다른 종류의 지성에 대한 은유이기도 하지만 모으고 보니 깨달은 <오즈의 마법사>와의 유사성처럼 서로에 대한 우정과 사랑, 용기, 의존에 관한 우화이기도 하다.”

차학경의 <딕테>에서 추려낸 구절, 고양이 무카 등은 재봉한 망사천 위에 자수로 수놓였다. 다른 작품에서는 겹붙인 한지와 솜이불 등 건축을 이루는 주요 재료에서 벗어난 것들을 활용했다. 이다미의 말에 의하면 건축은 의외로 공간의 많은 부분이 종이 벽지나 커튼, 이불과 같은 부드럽고 가벼운 재료로 이루어져 있다. “부드럽고 이동 가능한 요소들이 실내 디자인, 실내 장식의 범주로 구분되고 순수한 건축을 이야기할 때 예외로 두기도 하지만 나는 이런 구분이 근대적이고 가부장적인 관점이라고 생각한다. 자수를 놓는 방식은 르 코르뷔지에가 샤를로트 페리앙과의 작업을 거절하며 “우리는 자수를 놓지 않아요”라고 했던 응답에 대한 조용한 농담이기도 하다. 자수는 타투나 각인, 상처나 낙서의 방식을 떠오르게 한다. 단단한 재료에선 마모에 가까웠던 것이 부드러운 소재에선 단단함을 높여주는 반대의 성질로 드러나는 것이 좋았다. 주변적으로 여겨지던 소재끼리 연결하는 방식에 대한 고민이 있었는데 이번 작업 과정이 그 의심을 덜어주었다.”

이다미는 친구와 동료를 모아 기획 집단 ‘여집합’을 구성하고, <빌딩롤모델즈: 여성이 말하는 건축> 행사와 단행본을 기획 및 출간한 적이 있다. 이번 베니스비엔날레 건축전의 큐레이터를 맡은 CAC의 구성원은 “앞으로 한국 건축계에서 굉장히 유니크한 존재가 될 것 같다. 건축이라는 남성적인 사업에서 여성주의적 시각의 건축과 주변부에 대한 관심으로 서사적이고 의미 있는 작업을 보여주고 있다”고 이다미를 설명한다. 문득 궁금해졌다. 30년 전 한국관을 지을 때 화자로 만들어낸 건축가 이다미가 아닌 실제 이다미였다면 어떤 건물을 만들었을까?

“바닥과 지붕 없이 담장과 벽으로만 이루어진 파빌리온을 디자인했을 것 같다. 영역의 암시도 있고 뚜렷한 표면도 있지만 그때그때 필요한 지붕이 덮이기 전에는 정원으로 남아버리는. 지금의 한국관은 벽이 없는 감각에 가까우니 애초라기보다는 지금의 한국관을 보았기에 할 수 있는 상상 아닐까 싶긴 하지만.”

박의령은 <바자 아트>의 컨트리뷰팅 에디터다. 건축을 이루는 데 도면과 흙, 철골 외에도 많은 요소가 포함된다는 것을 비로소 알게 되었다.

Credit

- 글/ 박의령

- 사진/ 김형상

- 헤어&메이크업/ 장하준

- 디자인/ 한상영

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

2025 겨울 패션 트렌드

#겨울, #윈터, #코트, #자켓, #목도리, #퍼, #스타일링, #홀리데이

이 기사도 흥미로우실 거예요!